増築工事の費用相場とは?種類や選び方などを解説

最終更新日:2025年11月19日

増築工事を検討する際は、種類ごとの特徴と費用相場を正しく理解することが、後悔しない計画につながります。家族構成の変化やライフスタイルの見直しに伴い、住まいの機能を高める増築工事は非常に有効です。

増築をやって良かったと感じることは?

リフォーム

リフォーム

経験者

Nさん- 子どもが勉強やお絵描きをする際にキッチンから見守れるようにと思い増設しました。気に入ってくれて良く座っているので良かったなと思います。

リフォーム

リフォーム

経験者

Eさん- 増築をして一番良かったことは、家全体の空間が大きく広がり、家族全員がより快適に過ごせるようになった点です。 特にリビングとダイニングスペースが広がったので、家族が集まる時間が自然と増え、食事や団らんの時間が自然ともてるようになりました。 また、収納スペースも大幅に増え、物が整理しやすくなり、部屋全体がスッキリと片付きました。

ただし、工事の内容によって必要な期間やコストは大きく異なるため、目的や予算に合った選び方が欠かせません。本記事では、代表的な増築の種類と費用目安、さらに成功に導くための注意点をわかりやすく解説します。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 増築は「今」の暮らしを整えるだけでなく、「これから」のライフスタイルにも影響してきます。 だからこそ、計画段階で将来まで見据えた具体的なイメージを持てるかどうかがカギになります。 この記事を参考に、ぜひご自身に合った増築計画を前向きに進めてみてください。

リフォームなら

なんでも

ご相談ください

- 優良なリフォーム会社を知りたい

- とにかく安くリフォームをしたい

- 価格相場がわからない

- 訪問営業で契約してしまった

- 見積りが適正価格か知りたい

- リフォームすべきかわからない

- 水回りが古くなってきた

- まずは相談だけしたい

- ちょっとした修繕だけ頼みたい

- ハウスメーカーが高すぎた

- もっと生活を快適にしたい

- 補助金を使ってリフォームしたい

増築工事の費用相場

ここでは、増築工事の費用相場について解説していきます。増築工事の種類で費用が異なってきます。

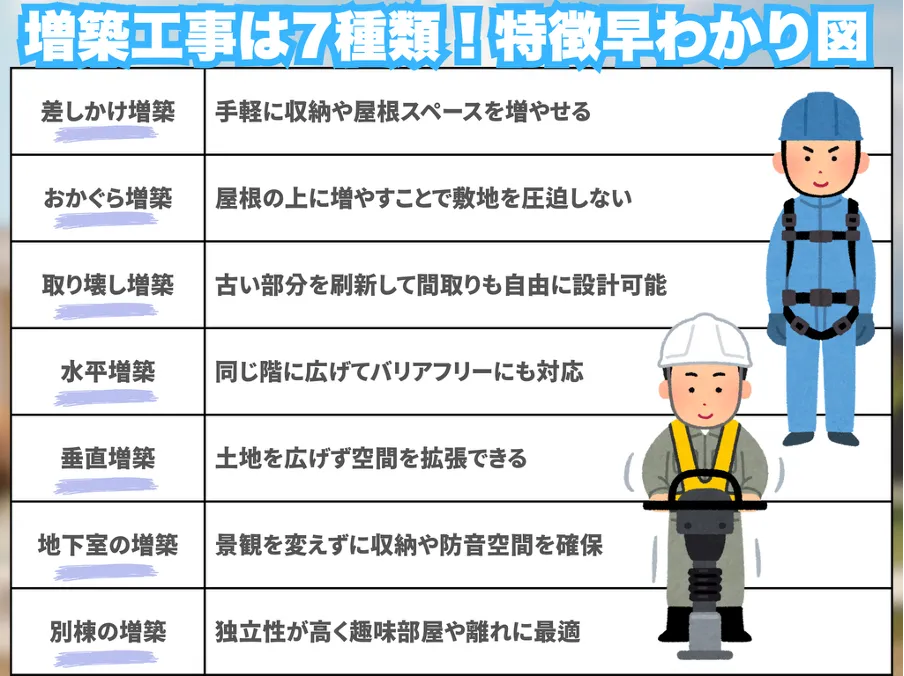

増築工事の種類

増築工事の種類は以下のとおりです。

- 差しかけ増築

- おかぐら増築

- 取り壊し増築

- 水平増築

- 垂直増築

- 地下室の増築

- 別棟の増築

増築工事の費用

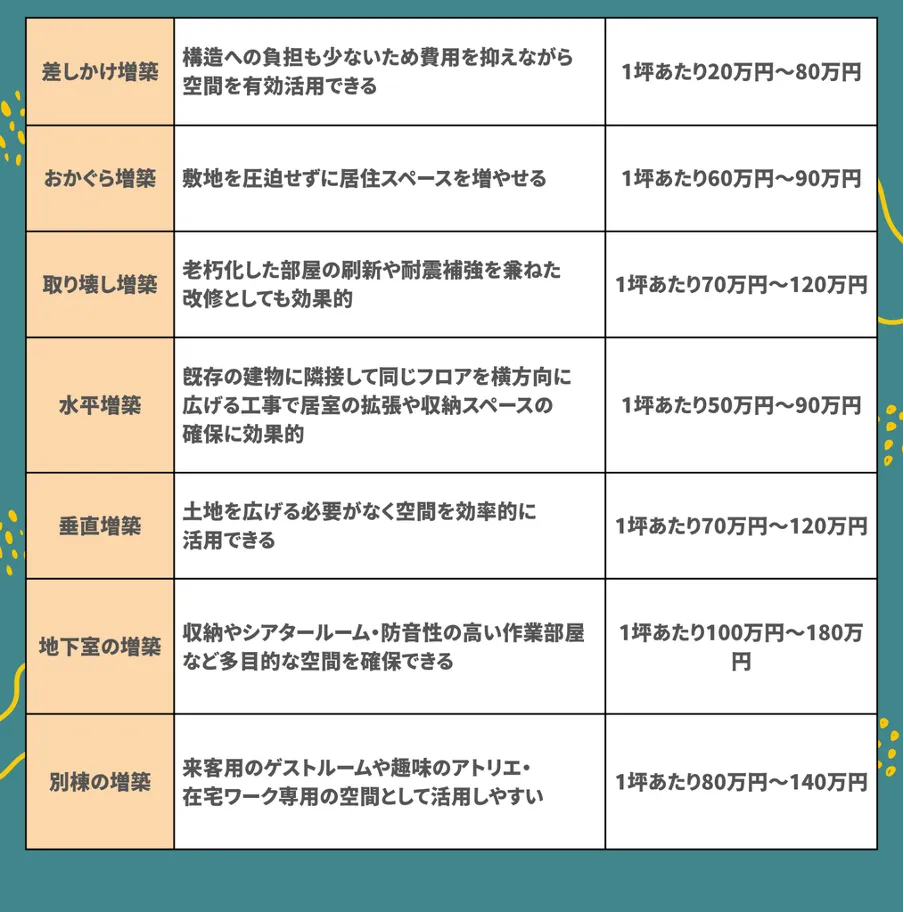

増築工事の費用は工法や施工面積、構造によって大きく異なるため、種類ごとの相場を把握することが重要です。

差しかけ増築は、母屋の壁面に屋根をかけてスペースを延ばす方法で、20万円から80万円程度が目安となります。

おかぐら増築は簡易構造での囲い増築を指し、比較的安価で済み、60万円から90万円程度で施工されることが一般的です。

取り壊し増築は既存部分の解体を伴うため工期が長く、70万円から120万円以上かかるケースもあります。

水平増築は延べ床面積を拡張するため、基礎や屋根の工事が必要になり、50万円から90万円程度が相場です。

垂直増築は2階建てへの改築など構造補強を伴うため、70万円から120万円程度になることもあります。

地下室の増築は掘削や防水対策が必要なため、100万円から180万円前後を超えることも珍しくありません。

別棟の増築は完全な独立構造で建てるため、80万円から140万円に及ぶケースもあります。

信頼できる業者と十分な打ち合わせを重ねながら、自身の目的に合った増築方法を見極めることが、納得のいく仕上がりにつながります

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 構造補強や地盤改良が必要になる可能性があるため、必ず現地調査や構造チェックなどを行ってもらった上での見積もり取得が必須です。「どこまでを含んだ金額か」を明確にした上で判断されることをおすすめします。

| 種類 | 費用 |

|---|---|

| 差しかけ増築 | 1坪あたり20万円~80万円 |

| おかぐら増築 | 1坪あたり60万円~90万円 |

| 取り壊し増築 | 1坪あたり70万円~120万円 |

| 水平増築 | 1坪あたり50万円~90万円 |

| 垂直増築 | 1坪あたり70万円~120万円 |

| 地下室の増築 | 1坪あたり100万円~180万円 |

| 別棟の増築 | 1坪あたり80万円~140万円 |

\ 施工会社を探したい!/

増築工事の種類と種類別参考価格

増築工事の費用は、工事の種類で価格が異なってきます。それぞれの特徴や価格を把握しておきましょう。

差しかけ増築

住まいの機能性や快適性を高めたいと考える方にとって、差しかけ増築は比較的手軽な手段として注目されています。差しかけ増築とは、既存の建物に接する形で屋根や壁を延ばし、収納や趣味スペース、玄関前の屋根などを新たに設ける工事です。工期が短く、構造への負担も少ないため、費用を抑えながら空間を有効活用できる点が特徴です。

価格相場は、屋根のみを設置する場合で20万円から40万円程度、壁を設けて簡易的な部屋にするケースでは50万円から80万円ほどが目安となります。使用する外装材や屋根材、断熱処理の有無によっても大きく変動するため、計画段階での明確な見積もりが重要です。

既存住宅とのデザイン調和を意識することで、見た目の一体感と満足度の高い仕上がりが期待できます。増築工事を成功させるには、用途に応じた設計と費用対効果の高い素材選びが鍵となります。

おかぐら増築

限られた敷地の中でも空間を広げたいと考える方にとって、おかぐら増築は有効な選択肢となります。

おかぐら増築とは、既存の建物の上部に新たな構造を載せるような形で行う工事で、特に平屋住宅における2階部分の増築として人気があります。屋根のかけ替えや補強が必要となるため構造上の制約が多く、建築確認申請が必要になるケースもありますが、敷地を圧迫せずに居住スペースを増やせるのが大きな魅力です。

価格相場は、木造住宅の場合で1坪あたり60万円から90万円程度が目安とされており、使用する資材や内装の仕様によって変動します。耐震性や断熱性能を高める設計が求められるため、経験豊富な建築会社に依頼することが重要です。

将来の使い方まで考慮したうえで、設計段階から丁寧に計画することで、満足度の高い増築を実現できます。

取り壊し増築

住まいの利便性や間取りを根本から見直したいときに選ばれるのが、取り壊し増築です。これは既存の一部を解体し、新たに構造を組み直して増築する方法であり、老朽化した部屋の刷新や耐震補強を兼ねた改修としても効果的です。古い部分を残さずに新設できるため、自由度の高い設計が可能となり、住宅の資産価値を高める効果も期待できます。

費用の目安は、解体費と新築工事費を合わせて1坪あたり70万円から120万円ほどで、基礎工事の有無や構造材の選定によって変動します。間取り変更や水回りの移動を伴う場合はさらに費用がかかることもあるため、事前の資金計画が重要です。快適性と安全性を両立させたい場合には、取り壊し増築を選ぶことで理想の住まいに一歩近づけます。

水平増築

住まいの快適性を保ちながら面積を広げたい場合、水平増築は非常に実用的な選択肢です。水平増築とは、既存の建物に隣接して同じフロアを横方向に広げる工事で、居室の拡張や収納スペースの確保に効果的です。構造への負担が比較的少なく、建物全体のバランスを取りやすい点が利点といえます。

ただし、敷地の余裕が必要であり、建ぺい率や隣地との距離など法規制の確認も欠かせません。

価格相場は1坪あたり50万円から90万円程度で、外壁や屋根の取り合い、基礎工事の難易度によって費用が左右されます。室内の動線や採光にも配慮した設計を行うことで、住み心地を損なうことなく面積を拡張できます。暮らしの変化に柔軟に対応する手段として、将来性の高い工事といえるでしょう。

垂直増築

限られた敷地内で住空間を拡張したいと考える場合、垂直増築は有効な方法です。垂直増築とは、既存の建物の上に新たな階層を加える工事であり、主に平屋を二階建てにするケースで選ばれます。土地を広げる必要がなく、空間を効率的に活用できる点が魅力です。

一方で、構造への負荷が増すため、建物の耐震性や基礎の強度を事前に確認する必要があります。場合によっては補強工事が求められ、全体の工期や費用が増加することもあります。

価格相場は1坪あたり70万円から120万円程度で、構造補強や内装の仕様によって幅があります。また、建築確認申請が必要なため、法的手続きにも注意が必要です。住まいの将来性や資産価値の向上を見据えるなら、垂直増築は選択肢として十分に検討する価値があります。

地下室の増築

限られた敷地の中で生活空間を増やす方法として、地下室の増築は非常に有効です。地下を活用することで、収納やシアタールーム、防音性の高い作業部屋など多目的な空間を確保できます。地上部分の外観を変えずに増築できる点も、景観や建ぺい率を気にする住宅にとって大きな利点です。

ただし、地下室の施工には高い技術力が求められ、掘削や地盤補強、防水処理、排水計画などが必要となり、工期も長くなる傾向があります。

費用相場は1坪あたり100万円から180万円前後で、地盤の状態や設計内容によって変動します。湿気対策や換気性能の確保も重要であり、快適な環境を実現するには専門知識と確かな施工が不可欠です。将来的な資産価値の向上も期待できる工事として注目されています。

別棟の増築

家族構成の変化や新たな生活スタイルに対応する手段として、別棟の増築は高い自由度を持つ工事です。母屋とは独立した建物として建築されるため、来客用のゲストルームや趣味のアトリエ、在宅ワーク専用の空間として活用しやすい特徴があります。

音の干渉や生活動線の重なりが少ないことから、プライバシーを確保しながら暮らせる点も大きな利点です。給排水や電気の引き込みなどは母屋からの延長が必要になり、敷地の条件や建築基準法に基づいた確認も欠かせません。

費用は1坪あたり80万円から140万円程度が目安で、構造や内装の仕様によって変動します。母屋とのデザイン的な統一感や動線の整合性を考慮し、全体計画として取り組むことが満足度の高い仕上がりにつながります。

| 種類 | 特徴 | 参考費用 |

|---|---|---|

| 差しかけ増築 | 構造への負担も少ないため、費用を抑えながら空間を有効活用できる | 1坪あたり20万円~80万円 |

| おかぐら増築 | 敷地を圧迫せずに居住スペースを増やせる | 1坪あたり60万円~90万円 |

| 取り壊し増築 | 老朽化した部屋の刷新や耐震補強を兼ねた改修としても効果的 | 1坪あたり70万円~120万円 |

| 水平増築 | 既存の建物に隣接して同じフロアを横方向に広げる工事で、居室の拡張や収納スペースの確保に効果的 | 1坪あたり50万円~90万円 |

| 垂直増築 | 土地を広げる必要がなく、空間を効率的に活用できる | 1坪あたり70万円~120万円 |

| 地下室の増築 | 収納やシアタールーム、防音性の高い作業部屋など多目的な空間を確保できる | 1坪あたり100万円~180万円 |

| 別棟の増築 | 来客用のゲストルームや趣味のアトリエ、在宅ワーク専用の空間として活用しやすい | 1坪あたり80万円~140万円 |

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- どの工法を選ぶにしても、「やりたいこと」だけで判断するのではなく、「実際にできるかどうか」を確認するステップが重要です。構造・法規・将来性などを踏まえたうえで、信頼できる専門家と早めに相談することが、後悔しない増築への近道になります。

\ 施工会社を探したい!/

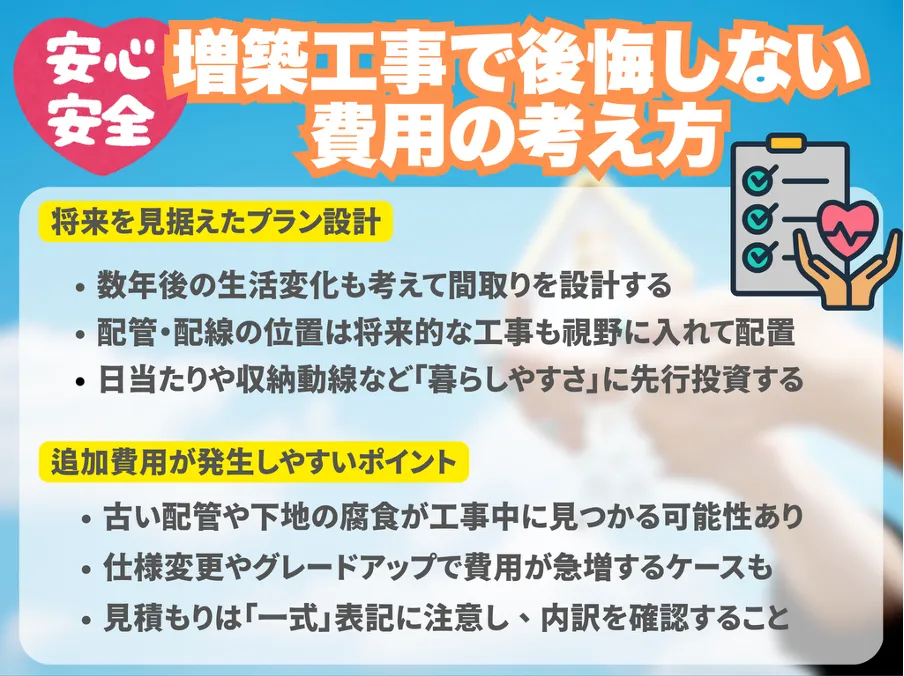

増築工事で後悔しない費用ポイント

将来を見据えたプラン設計

暮らしの変化に応じて空間を広げる増築工事では、将来を見据えたプラン設計が費用面での後悔を防ぐ鍵となります。目先の利便性や見た目にとらわれすぎると、数年後に使いにくさや生活動線の不具合が生じ、結果的に再リフォームや補修工事が必要になるケースもあります。

たとえば、家族構成の変化や老後の生活スタイルを想定した間取りにしておくことで、長期的なコストを抑えることが可能です。また、将来的な設備追加や用途変更を視野に入れ、配管や配線の位置を工夫しておくと、後々の工事で無駄な解体費を避けられます。

設計段階で生活動線や収納、日当たりまで細かく検討しておくことが、満足度の高い増築に直結します。一時的な快適さではなく、長期的な暮らしやすさに投資する意識が大切です。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 例えば、将来的に部屋の使い方を変更する可能性がある場合には、必要に応じて電気配線を引き直せるようあらかじめ配管を設置しておくといった、「一手先を見越した提案」が重要です。

こうした細やかな配慮を工事前から提案できる会社は、施工力・提案力の両面に優れたケースが多いと実感しています。工事の成否は実際の施工よりも、「計画段階の検討」にかかっているといっても過言ではありません。

追加費用が発生しやすい項目の確認

理想の住まいを形にする増築工事では、予想外の出費が後悔の原因になることが少なくありません。特に見落とされがちなのが、追加費用が発生しやすい項目の確認です。工事中に配管の老朽化や下地の腐食が発覚すると、予定外の補修が必要となり、費用が膨らむことがあります。

また、設計変更やグレードアップを希望した際にも、思わぬ金額が加算されるケースがあります。

リフォーム

リフォーム

経験者

Nさん- 思っていた以上にコストと手間がかかりました。工事費用は当初の見積もりよりも高くなり、特に既存の建物との接合部分に予想外の補強工事が必要となったことで、予算をオーバーしてしまいました。

こうしたリスクを防ぐには、契約前の見積もり時点で現地調査をしっかりと行い、施工内容や材料の仕様を細かく把握しておくことが重要です。

特に「一式」など曖昧な記載には注意が必要で、詳細な内訳を確認する姿勢が求められます。追加工事の可能性を想定したうえで計画を立てれば、無駄な出費を防ぎ、安心して工事を進めることができます。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 見積書にある「一式」という表記は、範囲や内容が曖昧になりがちなため注意が必要です。可能であれば、信頼できる第三者(建築士や施工管理技士など)に内容を確認してもらうと安心です。

万が一の追加工事に備えて、予備費(5〜10%程度)をあらかじめ予算に組み込んでおくことも有効です。こうした準備をしておくだけでも、想定外の出費によるストレスを大きく減らすことができます。

\ 施工会社を探したい!/

増築工事の選び方や種類別のメリット・デメリット

ここでは、増築工事の選び方や種類別のメリットやデメリットを紹介していきます。

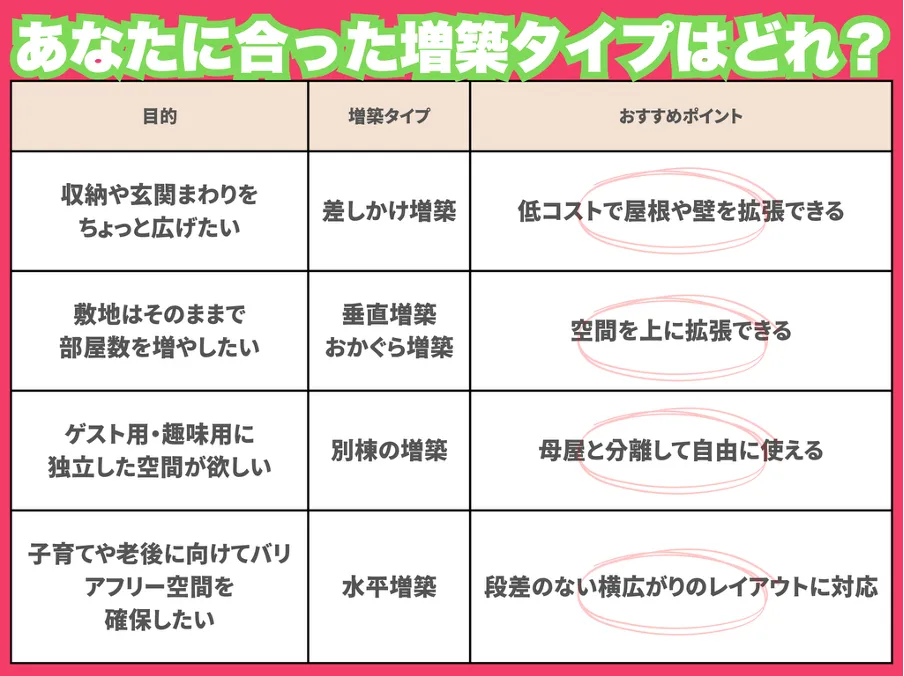

増築工事の選び方

限られた空間を有効に活用しながら快適な住環境を整えるには、目的に合った増築工事の選び方が重要です。単なる広さの確保ではなく、家族構成や生活スタイルに応じた空間設計が満足度を大きく左右します。

たとえば、子どもの成長に合わせた個室の追加や、将来的な同居を見越した独立性の高い間取りなど、暮らし方を具体的に想定したプランが求められます。さらに、断熱性や耐震性といった性能面も含めて検討することで、住まい全体の価値を高めることができます。

依頼先を選ぶ際は、施工実績や提案力に注目し、複数の業者から見積もりを取って比較することが大切です。施工後の保証やアフター対応も含めて信頼性を見極めることで、長く安心して暮らせる住まいを実現できます。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 工事の完成がゴールではなく、安心して使い続けられることが本当のゴールです。万が一の際の連絡体制や対応内容(何年間の保証か)などについても事前に確認しておくとより安心です。

増築工事の種類別のメリット・デメリット

増築工事は以下の種類に分かれます。

- 差しかけ増築

- おかぐら増築

- 取り壊し増築

- 水平増築

- 垂直増築

- 地下室の増築

- 別棟の増築

各増築工事のメリットやデメリットについて把握しておきましょう。

差しかけ増築のメリット・デメリット

手軽に住まいを広げたいと考える方にとって、差しかけ増築は現実的かつ実用性の高い方法です。建物の外壁に接するかたちで屋根や壁を延ばすこの工法は、工期が比較的短く、費用も抑えられるというメリットがあります。

たとえば、自転車置き場や収納スペース、簡易的な作業小屋として活用することで、生活動線がより効率的になります。一方で、構造的な制約から間取りの自由度が限られたり、断熱性や防音性の確保が難しい場合がある点はデメリットです。

また、母屋との接合部分に雨漏りリスクが生じることもあり、設計と施工の精度が求められます。用途を明確にし、必要な性能を事前に把握したうえで検討することが、後悔のない増築につながります。条件を整理して進めれば、日常にゆとりをもたらす増築として有効です。

おかぐら増築のメリット・デメリット

敷地の制約がある中で住空間を広げたいとき、おかぐら増築は効率的な方法として注目されています。既存建物の上部に新たな構造を加えるこの工法は、平屋住宅を二階建てにする場合や、一部にロフトや中二階を設ける際に用いられます。土地を広げる必要がないため、固定資産税の増加を抑えながら床面積を増やせるのが大きな利点です。

また、外観を大きく変えずに建物の機能性を高めることが可能です。一方で、既存の構造体にかかる荷重が増すため、基礎や柱梁の補強が必要になる場合があり、施工費が高額になる傾向があります。

さらに、屋根の撤去や耐震基準への適合など、法的・構造的な制限を受けやすい点もデメリットです。耐久性と安全性を確保するためには、専門的な診断と設計が欠かせません。

取り壊し増築のメリット・デメリット

老朽化や使い勝手の悪さを根本から見直したいとき、取り壊し増築は理想の住まいを実現するための有効な選択肢です。既存の一部または全部を解体し、希望する構造や間取りで新たに建て直すことで、耐震性や断熱性能の向上といった基本性能を大幅に改善できます。

生活動線やデザインも自由に設計できるため、長期的な快適性や資産価値の向上が期待できます。ただし、解体作業が伴う分、費用と工期は他の増築方法よりもかかりやすく、工事中の騒音や振動も発生しやすい点には注意が必要です。

また、建築基準法や地域の制限により、元の規模より小さくしか建てられない場合もあります。将来的な生活設計と工事内容を明確にした上で、無理のない計画を立てることが成功の鍵となります。

水平増築のメリット・デメリット

家族構成や生活スタイルの変化に合わせて空間を広げたい場合、水平増築は住まいにゆとりを生む実用的な方法です。既存の建物と同じ階に新たなスペースを追加することで、階段の上り下りが不要な生活動線を維持でき、高齢者や子育て世帯にも適しています。

建物の構造に大きな影響を与えにくいため、比較的安全性を確保しながら拡張できる点もメリットです。一方で、建ぺい率や容積率など法的な制限によって施工が制限される場合があり、隣地との距離や日照権にも配慮が必要です。

また、外壁や屋根との接合部の仕上がりが悪いと、雨漏りや断熱性の低下につながる恐れもあります。計画段階から専門家の意見を取り入れ、性能と意匠の両面を丁寧に検討することが快適な空間づくりの鍵となります。

垂直増築のメリット・デメリット

敷地を広げることなく居住スペースを確保したいと考える家庭にとって、垂直増築は非常に合理的な選択肢となります。既存の建物に上階を追加することで、土地の制約を受けずに床面積を増やせる点が大きな魅力です。家族の増加や二世帯住宅への対応にも適しており、将来的なライフスタイルの変化にも柔軟に対応できます。

ただし、既存の建物に新たな荷重が加わるため、耐震性や基礎の強度に関する事前調査と補強工事が不可欠です。屋根の撤去や建築確認申請といった手間も増えるため、工期が長くなりやすく、費用も他の増築方法より高くなる傾向があります。

また、高さ制限や日照条件などの法規制にも注意が必要です。設計段階から専門家と連携し、安全性と将来性を兼ね備えた計画を立てることが重要です。

地下室の増築のメリット・デメリット

限られた敷地で住空間を広げたいとき、地下室の増築は地上の景観を損なわずにスペースを確保できる手法として注目されています。収納やシアタールーム、防音性を活かした趣味空間など、用途の自由度が高く、資産価値の向上にもつながります。

また、地上階と分離された構造にすることで、生活音を気にせずに使える点も魅力です。ただし、地下工事には掘削や防水、排水処理など多くの専門工程が必要となり、費用は高額になる傾向があります。

加えて、湿気や換気、採光といった快適性の確保にも工夫が求められ、計画段階からの入念な設計が不可欠です。地盤調査や構造診断も必須であり、安全性を担保しながら進めるには高度な施工技術が必要となります。

将来の活用目的を明確にし、専門業者と連携しながら慎重に計画を進めることが重要です。

別棟の増築のメリット・デメリット

敷地に余裕があり、独立した生活空間を確保したい場合には、別棟の増築が有効な選択肢となります。母屋とは完全に分離して建てるため、音や生活動線の干渉を避けられ、プライバシーを重視した用途に最適です。

たとえば、趣味の作業場やゲストルーム、子世帯との同居スペースとしても活用しやすく、将来的に賃貸や事業スペースへ転用する柔軟性もあります。

一方で、水道や電気などインフラの接続が必要となるため、配管や配線工事にかかる費用が高くなりやすく、施工の手間も増します。また、敷地面積や建ぺい率など法的な制約も受けやすく、計画段階での確認が欠かせません。

全体のバランスや動線、外構との調和も含めた設計が、快適かつ実用的な別棟の増築を成功させる鍵となります。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 差しかけ増築 | 工期が比較的短く、費用も抑えられる | 構造的な制約から間取りの自由度が限られたり、断熱性や防音性の確保が難しい場合がある |

| おかぐら増築 | 固定資産税の増加を抑えながら床面積を増やせる | 既存の構造体にかかる荷重が増すため、基礎や柱梁の補強が必要になる場合がある |

| 取り壊し増築 | 長期的な快適性や資産価値の向上が期待できる | 解体作業が伴う分、費用と工期は他の増築方法よりもかかりやすい |

| 水平増築 | 建物の構造に大きな影響を与えにくいため、比較的安全性を確保しながら拡張できる | 外壁や屋根との接合部の仕上がりが悪いと、雨漏りや断熱性の低下につながる恐れがある |

| 垂直増築 | 土地の制約を受けずに床面積を増やせるできる | 屋根の撤去や建築確認申請といった手間も増えるため、工期が長くなりやすい |

| 地下室の増築 | 地上階と分離された構造にすることで、生活音を気にせずに使える | 地下工事には掘削や防水、排水処理など多くの専門工程が必要となり、費用は高額になる |

| 別棟の増築 | 母屋とは完全に分離して建てるため、音や生活動線の干渉を避けられ、プライバシーを重視した用途に最適 | 水道や電気などインフラの接続が必要となるため、配管や配線工事にかかる費用が高くなりやすい |

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- これらの増築工事の種類や特徴について、事前に基本的な知識を持っておくだけでも、施工業者との打ち合わせが格段にスムーズになります。とくにメリットだけでなく、それぞれの工法に潜むデメリットまで理解しておくことは、後悔のない増築を実現するための重要なポイントです。「知らなかった」「聞いていなかった」では済まされない選択が、住まいの将来を大きく左右することもあります。 事前の学びと冷静な判断が、理想の住まいづくりへの第一歩となります。

\ 施工会社を探したい!/

増築工事の施工までの主な日数と流れ

増築工事の施工までの主な日数

増築工事を計画する際は、完成までに必要な日数を把握することがスムーズな進行に直結します。工事の規模や構造によって期間は大きく異なり、小規模な差しかけや内装変更を伴わない増築であれば約2〜3週間が目安です。水道・電気の引き込みや基礎工事を含む本格的な増築では、1〜2か月程度かかることもあります。

また、建築確認申請や近隣への事前説明など、着工前の準備期間も無視できません。工期短縮を図るには、プラン段階での詳細な打ち合わせや資材の確保が重要となります。

天候や職人の手配状況によっても工程は変動するため、余裕のあるスケジュールを立てることがトラブル回避につながります。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 工期を短くしたい気持ちは当然ですが、短くし過ぎると逆にコストが上がってしまうケースも多いことには注意が必要です。品質に影響がでてしまうリスクもあるため、現実的である程度余裕のあるスケジュールを早めに立てることが、結果的に費用対効果の高い工事につながるといえます。

増築工事の施工までの流れ

増築工事を成功させるためには、施工までの流れを事前に理解しておくことが重要です。まずは業者による現地調査を行い、建物の構造や敷地条件を確認したうえで要望を整理します。その後、プラン提案と見積もりを受け取り、予算や仕様について詳細な打ち合わせを重ねて契約を締結します。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- この計画の段階でご自身の希望をしっかりと伝えて工事に反映してもらうことがポイントです。

契約後は必要に応じて建築確認申請を行い、承認を得た段階で資材の手配と施工スケジュールの調整に進みます。着工後は工程表に基づいて工事が進行し、完了後に施主立ち会いの検査を経て引き渡しとなります。各段階での確認を怠らず、業者との信頼関係を築くことが、納得のいく仕上がりにつながります。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 特に壁や床の中など、「工事が完了してしまうと見えなくなってしまう部分」は、施工中の確認が極めて重要です。写真に残すなどして記録しておくのもおすすめです。

まとめ

増築工事を成功させるには、費用相場を正しく把握し、目的に応じた工事内容を選ぶことが重要です。生活スタイルや将来の使い方を踏まえたうえでプランを立てれば、快適性と機能性を両立できます。

施工前の現地調査や打ち合わせを丁寧に行うことで、不要な追加費用や工事トラブルも回避できます。信頼できる業者と協力し、費用と品質のバランスを見極めながら、計画的に進めることが理想の住まいへの近道です。

これからリフォームをする方へのアドバイスはありますか?

リフォーム

リフォーム

経験者

Nさん- 長期的に見ても、増築は価値ある投資だと感じます!

リフォーム

リフォーム

経験者

Oさん- もし何箇所かリフォームをお考えの場合、あまり人目につかない方からやっていただいて、どんな出来上がりになりそうかイメージ出来たから人目につく方をやってもらった方が良いかもしれません。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 繰り返しになりますが、増築工事の成功は計画段階でほぼ決まるといっても過言ではありません。事前にしっかりと打ち合わせを行い、構造や設備、将来の使い方まで見据えて検討しておくことで、追加費用や仕上がりへの後悔を避けやすくなります。工事が始まる前にどれだけ丁寧に準備できるかが、満足度の高い増築につながるポイントだと思います。

\ 施工会社を探したい!/

山﨑 南

YAMAZAKI 代表

・2級建築施工管理技士

・一部上場ゼネコンでの現場監督経験

・不動産デベロッパーでの品質管理業務- 2018年に大学卒業、その後一部上場ゼネコンにて現場監督として勤務。

その後、不動産デベロッパーにて品質管理(主に楽器演奏が可能な防音賃貸マンションの新築)を担当。

現在は独立し、行政などと連携しながら空き家問題関連のコンサルティング業務を行う。

関連タグ:

リフォームなら

なんでも

ご相談ください

- 優良なリフォーム会社を知りたい

- とにかく安くリフォームをしたい

- 価格相場がわからない

- 訪問営業で契約してしまった

- 見積りが適正価格か知りたい

- リフォームすべきかわからない

- 水回りが古くなってきた

- まずは相談だけしたい

- ちょっとした修繕だけ頼みたい

- ハウスメーカーが高すぎた

- もっと生活を快適にしたい

- 補助金を使ってリフォームしたい