全館空調のリフォーム費用相場は?種類や選び方、注意点まで徹底解説

最終更新日:2025年11月19日

近年、全館空調をリフォームで導入する家庭が増えています。部屋ごとの温度差をなくし、1年を通して快適な住空間を実現できる全館空調は、多くの人にとって理想的な設備といえるでしょう。

しかし、費用面や施工の難易度、機種選びなど、初めての方には不安も多いはずです。この記事では、全館空調リフォームの費用相場や選び方、後悔しないためのポイントまで、分かりやすく丁寧に解説していきます。

リフォームなら

なんでも

ご相談ください

- 優良なリフォーム会社を知りたい

- とにかく安くリフォームをしたい

- 価格相場がわからない

- 訪問営業で契約してしまった

- 見積りが適正価格か知りたい

- リフォームすべきかわからない

- 水回りが古くなってきた

- まずは相談だけしたい

- ちょっとした修繕だけ頼みたい

- ハウスメーカーが高すぎた

- もっと生活を快適にしたい

- 補助金を使ってリフォームしたい

全館空調リフォームの費用相場

全館空調をリフォームで導入する場合、まず気になるのはその費用です。建物の規模や構造、既存の空調設備の有無によって大きく変動するため、あらかじめ目安を把握しておくことが大切です。

建物面積による費用の違い

一般的な一戸建て住宅で全館空調を導入する場合、延床面積が100㎡前後であれば、200万〜350万円程度が目安となります。

これには機器本体、ダクト工事、施工費などが含まれるのですが、延床面積が広くなるにつれて、ダクトの長さや機器の出力も増えるため、費用も上昇する傾向にあります。

200㎡を超える住宅では400〜500万円以上となるケースも珍しくありません。

既存設備の状態による追加費用

既に個別エアコンが設置されている住宅では、その撤去やダクト設置のスペース確保に費用がかかることがあります。

また、断熱性能が低い家の場合は、全館空調の効果を十分に発揮させるために、断熱材の追加工事やサッシの交換などが必要になることもあります。

これらの追加費用は50万〜150万円程度になることがあり、見積もり時に注意が必要です。

補助金や助成制度の活用

自治体によっては、断熱改修や高効率空調システムの導入に対して補助金が出ることもあります。

国の省エネ支援制度や、ゼロエネルギー住宅(ZEH)関連の補助金も対象となる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

これらの制度が適用されれば、実質的な負担額を数十万円ほどまで抑えられる可能性もあります。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- ゼロエネルギー住宅は略して ZEH(ゼッチ) と呼ばれますが、同じ考え方をビルに適用した場合は ZEB(ゼブ) と呼ばれます。最近では行政や企業の取り組みとしても推進されており、住宅分野に限らず広く普及が進んでいます。

\ 施工会社を探したい!/

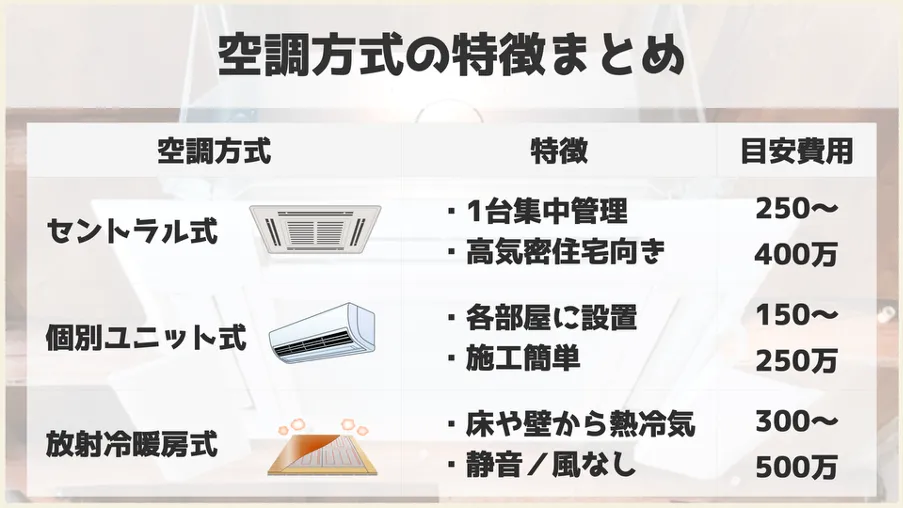

全館空調システムの種類とそれぞれの特徴・価格帯

全館空調にはいくつかの方式があり、それぞれに特徴と価格の違いがあります。

住宅の構造やライフスタイルに合わせたシステムを選ぶことが、快適さとコスト効率の両立につながります。

セントラル方式(ダクト式)

1台の大型空調機で家全体を管理する方式で、天井裏や床下にダクトを張り巡らせて各部屋に風を送ります。

温度・湿度の管理がしやすく、均一な空気環境を実現できるのが特徴です。費用は機器・施工含めて250万〜400万円前後と高めですが、高気密高断熱住宅との相性が良く、長期的には電気代の節約にもつながるケースがあります。

個別ユニット方式(マルチエアコン型)

各部屋に小型のユニットを設置し、1台の室外機で複数の室内機を制御するタイプです。ダクト工事が不要な場合が多く、150万〜250万円程度で導入できることもあります。施工が比較的簡単で、後付けリフォームに適している点が魅力です。

放射冷暖房(輻射型)

床や壁に配管を設置し、そこからの熱や冷気で室内を快適に保つ方式です。風が直接当たらないため体に優しいうえ静音性にも優れていますが、設置には構造上の制約が多く、300万〜500万円以上かかることもあります。高級住宅や注文住宅での採用が多く、リフォームでの導入には一定の難易度があります。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 住宅の状態によっては導入が推奨されないこともあります。例えばセントラル方式では、天井裏や床下にダクトを通すスペースの有無を事前に確認する必要があり、条件次第では導入が難しい場合もあります。方針を決めたら、早めに施工店へ相談しましょう。

メーカーごとの価格・特長

全館空調を扱う代表的なメーカーには、ダイキン、三菱電機、パナソニック、トヨタホーム(スマートエアーズ)などがあります。

簡単な特徴として、ダイキンは業務用のノウハウを活かした性能の高さ、三菱電機は静音性と省エネ性、パナソニックは住宅との親和性に定評があります。

価格帯は導入方式やオプションによって異なりますが、最もリーズナブルなモデルでも200万円前後からのケースが一般的です。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- メーカーごとに得意分野が異なるため、住宅性能やライフスタイルとの相性を確認しつつ、ご自身で調べてお気に入りのメーカーを探してみるのも面白いかもしれません。

\ 施工会社を探したい!/

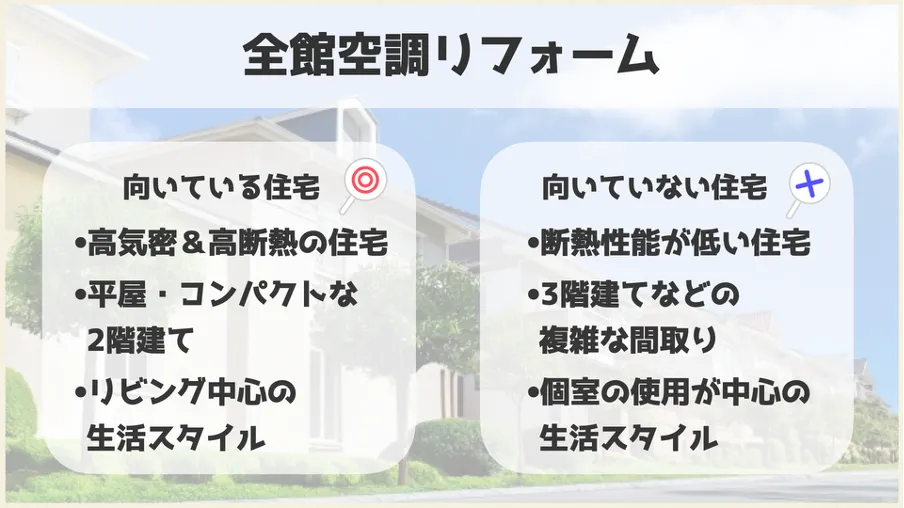

全館空調リフォームに向いている住宅・向いていない住宅

数々のメリットがある全館空調ですが、実はすべての住宅に適しているわけではなく、快適に機能させるためには、建物の構造や性能が大きく関わってきます。

ここでは、どのような住宅が全館空調の導入に向いているのか、また注意が必要なケースについて詳しく見ていきましょう。

高気密・高断熱住宅は相性が良い

全館空調は、空気の流れをコントロールしながら家全体の温度を調整する仕組みです。そのため、断熱性が高く、外気の影響を受けにくい住宅ほど効率よく働きます。

新築時に高気密・高断熱仕様で建てられた住宅や、近年の省エネ基準を満たした住宅であれば、快適性と電気代のバランスも取りやすくなります。

断熱性能が低い家は対策が必要

築年数の古い住宅や、断熱材がほとんど使われていない家では、冷暖房の効率が著しく下がります。せっかく全館空調を導入しても、すぐに外気の影響を受けてしまい、快適性を損ねたり電気代がかさんだりすることも考えられます。

そのような場合は、断熱改修工事(壁・天井・床への断熱材追加、窓の二重化など)が必要となるため、事前に調査と見積もりを行うことが重要です。

平屋やコンパクトな2階建ては導入しやすい

平屋住宅やコンパクトな間取りの2階建て住宅は、ダクトの配置や空調機器の設置がしやすく、リフォームにも適しています。

階数が少ないため空気の流れが安定しやすく、システムの効率も高まります。反対に、3階建てや吹き抜けの多い複雑な間取りでは、設計に工夫が必要になるケースが多くなります。

間取りや生活スタイルの影響も

生活パターンによっても適性は異なります。たとえば、家族が常に別々の部屋で過ごす時間が長い家庭では、部屋ごとの温度調整ができる個別エアコンの方が柔軟かもしれません。

一方で、リビング中心で家族が過ごす時間が長い家庭では、全館空調の一体感が快適さにつながるでしょう。使用目的と家族構成を踏まえて、ライフスタイルに合った選択が求められます。

\ 施工会社を探したい!/

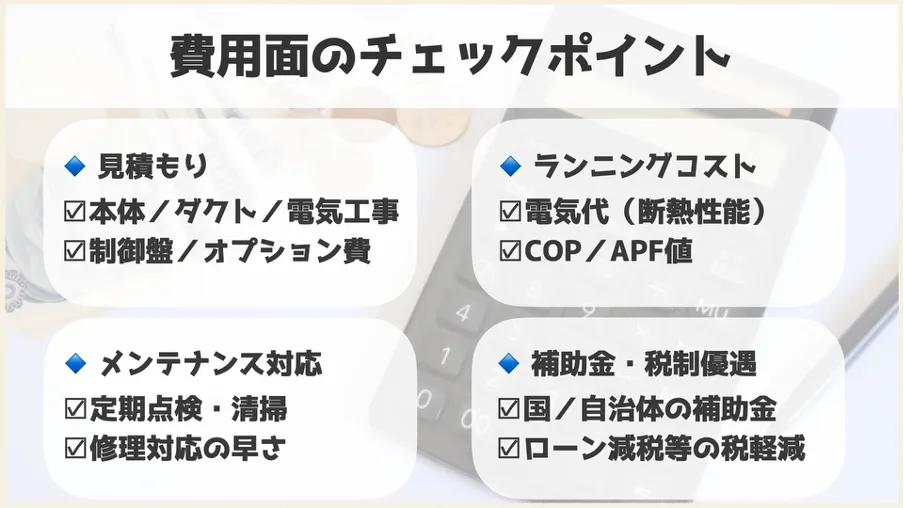

後悔しないために知っておきたい費用面のポイント

全館空調のリフォームは決して安価な投資ではありません。長期的な満足度を得るためには、単に初期費用を抑えることを考えるだけでなく、将来のコストも視野に入れた判断が大切です。ここでは、特に見落としがちな費用面の注意点を解説します。

見積もりの内訳を細かく確認する

全館空調の見積もりには、「本体価格」「ダクト工事費」「制御盤設置費」「電気工事費」など、多くの項目が含まれます。

一見するとリーズナブルな価格に見えても、後からオプション費用が加算されるケースもあります。したがって、複数の業者から詳細な見積もりを取り、適正価格や内容を比較することが後悔を防ぐ第一歩です。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 全館空調は工事項目が多岐にわたるため、相見積もりを取って比較することが大切です。また、同じ本体+工事一式という表現でも、含まれる範囲が業者によって異なることがあります。例えば、電気容量の増設や天井クロスの補修などが別途費用になるケースもあるため、施工範囲を事前に明確にしておくことが後々のトラブル防止につながります。

ランニングコストにも注目する

初期費用が安くても、運転時の電気代が高ければ長期的に負担が増えます。導入する機種の消費電力や、エネルギー効率(COP値・APF値)をしっかり確認しましょう。

また、24時間運転が基本となる全館空調では、断熱性能がコストに直結するため、省エネ性の高い住宅設計との相性が重要になります。

メンテナンス費用と対応体制も重要

空調機器は定期的な点検・清掃が必要です。フィルターやダクトの清掃を怠ると、空気の流れが悪くなり、冷暖房効率が下がる恐れがあります。定期的なメンテナンスの契約が含まれているか、または別途必要なのかを事前に確認しておくと安心です。

また、万一の故障時に、修理対応がスムーズなメーカーや施工業者を選ぶことも、後悔を避けるポイントです。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 機器の清掃については自分で対応できる範囲と専門業者に依頼は必要な範囲を事前に確認しておくことも大切です。例えばフィルター交換や簡易清掃は自分で可能な場合もありますが、ダクト内部の清掃は専門業者に依頼が必要で、数万円の費用が発生するなんてこともあります。導入前に、どこまでを自分で行い、どの程度の手間や費用がかかるのかを把握しておくと安心です。

補助金・税制優遇の情報を逃さない

高性能設備や省エネ改修には、国や自治体の補助制度が適用されることがあります。

さらに、一定の要件を満たすリフォームは住宅ローン減税や固定資産税の軽減対象となることも少なくありません。

施工を依頼する前に、行政の最新情報を確認し、コストを抑える手段を最大限活用する姿勢が大切です。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 補助金や税制優遇は制度ごとに条件や申請期限が異なるため、詳しい施工店に相談したり、自分でも自治体のホームページを確認するなど積極的に調べて活用する姿勢が大切です。こうした制度を上手に使うことで、実質的な負担を大きく減らせるケースもあります。

\ 施工会社を探したい!/

全館空調の選び方と種類別のメリット・デメリット

全館空調は一度導入すると簡単には交換できないため、慎重な選択が求められます。住宅の構造や家族構成、快適性の優先度など、さまざまな観点からご自宅に合ったシステムを選びましょう。

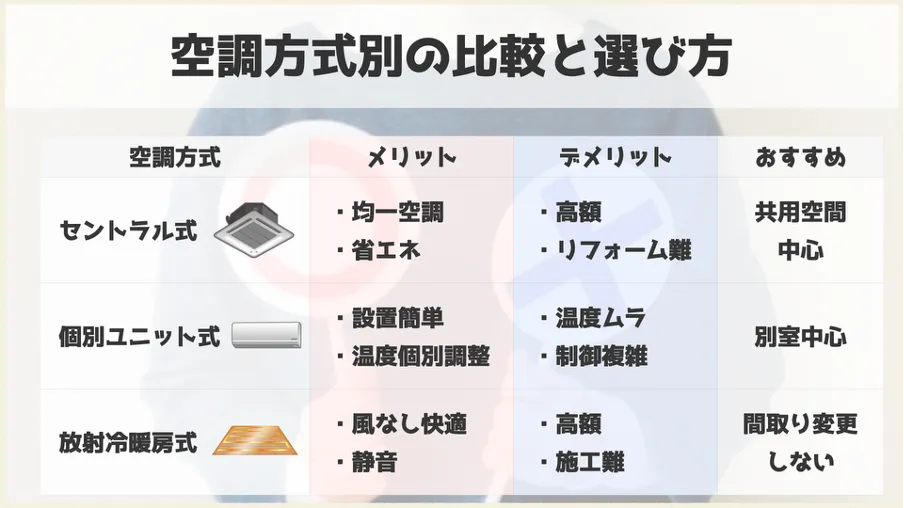

各方式のメリットとデメリット

以下に、代表的な方式別のメリットとデメリットを簡単にまとめます。

- セントラル方式(ダクト型)

-

- メリット:全室を均一に冷暖房できる/高い快適性と省エネ性

- デメリット:設置費用が高額/リフォームではダクト配置が難しい場合も

- 個別ユニット方式(マルチ型)

-

- メリット:設置が比較的容易/部屋ごとの温度設定が可能/初期費用を抑えられる

- デメリット:温度ムラが発生しやすい/制御が複雑になりやすい

- 放射冷暖房(輻射型)

-

- メリット:風を感じにくく体に優しい/音が静か

- デメリット:高額で施工難易度が高い/設置後の間取り変更に制限が出る

住宅の構造や広さに合った方式を選ぶ

コンパクトな住宅であれば、比較的シンプルなマルチエアコン方式が適しています。一方で、広い住宅や2階建て・3階建ての住宅では、セントラル方式(ダクト式)の方が効率よく空気を循環させることができます。

また、天井裏や床下に十分なスペースがあるかどうかも、システム選びの大きなポイントになります。

家族のライフスタイルに合わせた運用性

家族がそれぞれの部屋で異なる過ごし方をしている場合には、個別調整が可能なシステムが便利です。反対に、リビングや共用スペースで長時間を過ごす家族であれば、家全体を均一に保てるセントラル方式が適しています。

このほかに、ペットを飼っている家庭では、空気清浄機能付きのタイプを選ぶことで快適性が高まります。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 全館空調は一度導入すると大掛かりな変更が難しいため、今の家族構成に合うかという部分だけではなく、将来の暮らしの変化も見込んだ仕様にすることが大切です。方式ごとのメリット・デメリットを理解したうえで、住宅の構造と将来の生活設計を照らし合わせて選ぶことで満足度の高い導入に繋がります。

\ 施工会社を探したい!/

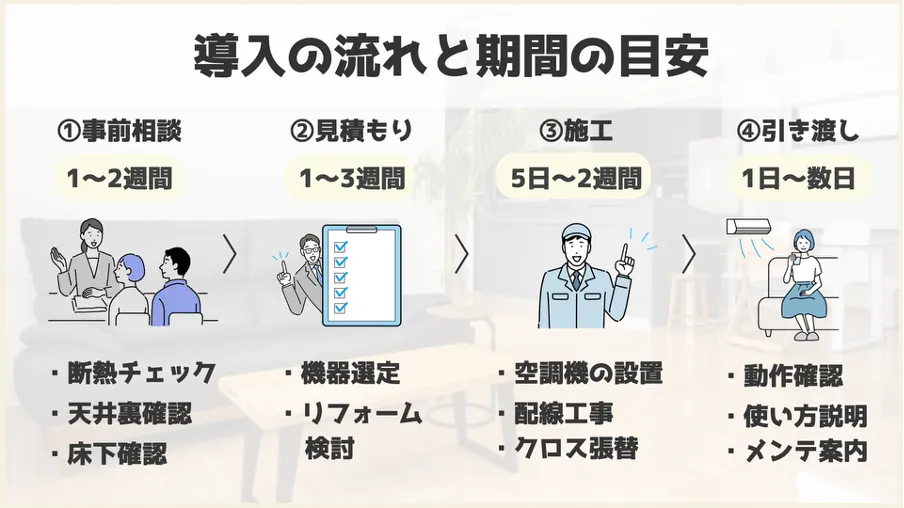

施工までの主な日数と流れ

全館空調のリフォームは、一般的なエアコンの交換とは異なり、工事の手間も時間もかかります。スムーズに導入を進めるためには、全体の流れと所要日数を把握しておくことが大切です。

事前相談と現地調査(約1週間~2週間)

まず行われるのが、施工業者との相談と現地調査です。この段階では、建物の構造や断熱性能、天井裏・床下のスペースなどをチェックし、導入が可能かどうかを判断します。

断熱性の低い古い住居などの場合によっては、断熱改修の提案を受けることもあります。

プラン設計と見積もりの確定(約1週間~3週間)

次に、調査結果をもとにプランを設計し、機器の選定やダクトルートの図面作成、詳細な見積もりが提示されます。ここまでに2週間〜1ヶ月程度を要することが多く、特にリフォームの場合は構造の制約が多いため、慎重な検討が必要です。

施工期間(5日~2週間程度)

実際の施工には、ダクトの設置、空調機器の搬入・設置、電気配線、仕上げ工事が含まれます。天井を開口して作業する場合は、クロスの張り替えが必要になることもあります。

住居に住みながらの施工が可能なケースもありますが、作業中は音や粉塵が発生するため、数日は生活に影響が出ることを想定しておきましょう。

試運転と引き渡し(1日~数日)

施工が完了したら、全館空調の動作確認・試運転を行い、問題がなければ引き渡しとなります。使用方法の説明や、リモコンの操作方法、定期メンテナンスの案内などもこのタイミングで行われます。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 場合によっては大掛かりな工事になるため、工事中の生活への影響もあらかじめ確認しておくことが大切です。一時的に使用できない部屋や通行できない部分が出ることもあるため、施工前に把握しておけば安心して工事を進められます。

まとめ

全館空調のリフォームは、快適な住環境を実現するための有効な手段です。部屋ごとの温度差をなくして空気の質を一定に保つことで、季節を問わず快適に過ごせる点が、近年人気を集めています。

ただし、導入にはやや高額な費用がかかり、建物の構造や断熱性能との相性も重要なポイントです。また、システムの選定や工事の流れを十分に理解し、メンテナンス性や将来の使い勝手まで見据えた計画が求められます。

本記事で紹介した内容をもとに、ご自宅に適した方式や工事内容を検討し、信頼できる施工業者とじっくり相談しながら進めていくことが大切です。事前の情報収集と正確な判断が、後悔のない全館空調リフォームへの第一歩となるでしょう。

監修者:

監修者:

2級建築施工管理技士

山﨑 南- 全館空調は家中の温度差を減らすことで、冬場のヒートショックや夏場の熱中症を予防し、安全で快適な住環境を提供してくれます。決して安価な工事では無いため、下調べをしっかりと行い、ご自身にとって最適な判断を行うことが重要です。

山﨑 南

YAMAZAKI 代表

・2級建築施工管理技士

・一部上場ゼネコンでの現場監督経験

・不動産デベロッパーでの品質管理業務- 2018年に大学卒業、その後一部上場ゼネコンにて現場監督として勤務。

その後、不動産デベロッパーにて品質管理(主に楽器演奏が可能な防音賃貸マンションの新築)を担当。

現在は独立し、行政などと連携しながら空き家問題関連のコンサルティング業務を行う。

関連タグ:

リフォームなら

なんでも

ご相談ください

- 優良なリフォーム会社を知りたい

- とにかく安くリフォームをしたい

- 価格相場がわからない

- 訪問営業で契約してしまった

- 見積りが適正価格か知りたい

- リフォームすべきかわからない

- 水回りが古くなってきた

- まずは相談だけしたい

- ちょっとした修繕だけ頼みたい

- ハウスメーカーが高すぎた

- もっと生活を快適にしたい

- 補助金を使ってリフォームしたい