キャットウォークの取り付け費用はいくら?注意点やDIYの可否まで徹底解説

最終更新日:2026年2月13日

猫と暮らす家庭が増える中で、注目を集めているのがキャットウォークです。

家の中に高低差のある通り道を設けることで、猫がのびのびと動き回れる空間を実現できるため、リフォームの際に導入を検討する人も増えています。

特に、室内飼いが主流となった昨今では、運動不足やストレス解消の観点からもキャットウォークは注目されています。

しかし、単に「棚を付けるだけ」と考えるのは危険です。猫の習性や住宅構造を考慮せずに設計すると、思わぬ事故や全く使われない設備になってしまうだけでなく、費用相場・安全対策・設置場所など、検討すべきポイントは多岐にわたります。

本記事では、キャットウォークの基礎知識から設計・施工のポイント、費用の目安、メンテナンスの方法までを総合的に解説します。「猫が喜び、飼い主も満足する家づくり」をテーマに、失敗しないためのリフォーム知識を詳しく見ていきましょう。

監修者:

監修者:

MAYU一級建築士事務所

代表:小野美紗子- 新築時やお引越し時、これからどんな家族構成になるのかは想定しきれないものです。 今住んでいるお家に、後から猫を家族としてお迎えすることになる場合も、何かしら家の設えを変えることになるかと思います。そのための設計や施工の選択肢は多岐に渡りますが、ご家族に1番フィットする方法を計画的に選択していきたいですね!

リフォームなら

なんでも

ご相談ください

- 優良なリフォーム会社を知りたい

- とにかく安くリフォームをしたい

- 価格相場がわからない

- 訪問営業で契約してしまった

- 見積りが適正価格か知りたい

- リフォームすべきかわからない

- 水回りが古くなってきた

- まずは相談だけしたい

- ちょっとした修繕だけ頼みたい

- ハウスメーカーが高すぎた

- もっと生活を快適にしたい

- 補助金を使ってリフォームしたい

キャットウォークとは?基本を正しく理解しよう

キャットウォークの定義と本来の意味

キャットウォークという言葉は、もともと建築や舞台設備の分野で使われてきた用語です。照明や空調設備を点検するために設けられた高所の細い通路を指し、猫のように軽やかに歩く姿を連想させることから、その名がつきました。

つまり、もともとは人間が安全に高所作業を行うための構造物だったのです。これが住宅リフォームの世界に応用されるようになったのは、近年になってからのことです。

特にペットと共に暮らす住まいづくりが注目されるようになり、猫の行動特性に合わせた室内設計の一環として取り入れられるようになりました。今では「キャットウォーク」と言えば、一般的に“猫専用の通り道”や“高低差を楽しむための棚”を指す言葉として浸透しています。

監修者:

監修者:

MAYU一級建築士事務所

代表:小野美紗子- 従来のキャットウォークの役割として補足すると、建物の吹抜け部分は構造的に弱くなる部分ですので、キャットウォークを構造体として設置し、耐力を持たせる場合もあります。

住宅におけるキャットウォークの役割と特徴

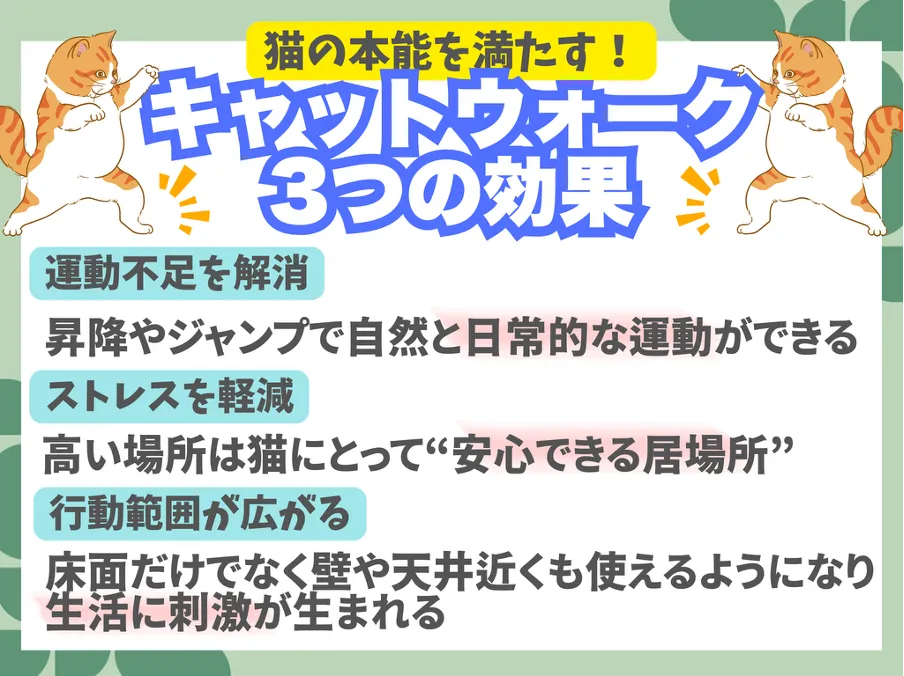

住宅リフォームで設置されるキャットウォークには、主に3つの役割があります。

第一に、猫の運動不足を防ぐこと。

室内飼いの猫は上下運動の機会が少ないため、肥満やストレスを抱えやすく、高所への移動や段差を登る動作を自然に取り入れられるキャットウォークは、健康維持のために非常に有効です。

第二に、猫の本能である高い場所を好む習性を満たすこと。

猫は外敵を見下ろせる場所や、人の目線より少し高い位置を安心できる領域と感じます。キャットウォークを設置することで、家の中でも自分だけのテリトリーを確保でき、精神的にも落ち着いて過ごせるようになります。

そして第三に、空間デザインの一部として機能することです。

キャットウォークは単なるペットのための設備にとどまらず、梁や吹き抜けなどの構造と組み合わせることで、立体的で美しいインテリアとして演出可能です。見せるデザインとしても人気が高く、最近では透明素材を用いたスタイリッシュなタイプも増えています。

\ リフォーム会社を探したい!/

キャットウォークを導入するメリットとリスク

キャットウォークは、猫が心身ともに健康に暮らすために有効な設備である一方で、設計や施工を誤ると大きなリスクも伴います。

この章では、猫と飼い主それぞれにとってのメリットと、あらかじめ把握しておきたい注意点について解説します。

猫にとってのメリット(運動、ストレス軽減など)

室内飼いが主流となった現代において、猫にとっての運動不足は深刻な問題です。

限られた空間で暮らす中で、上下運動の機会を設けられないと、筋力やバランス感覚の低下を招くだけでなく、精神的なストレスが蓄積しやすくなります。

キャットウォークを導入すれば、猫は壁沿いを歩いたり、ジャンプして昇り降りすることで、自然に体を動かせる環境を作ることができます。

こうした動作は猫にとって本能的な行動であり、日常的に体を動かすことで健康寿命を延ばすことにもつながるでしょう。

また、猫がキャットウォークを好むのは、単に高い場所に登れるからではなく、本能と心理が深く関係しています。

もともと猫は単独行動を好み、外敵や周囲の動きを見渡せる高所を、安全なテリトリーと感じる動物です。この習性は室内飼いの猫においても同様であり、他のペットや人間から距離をとったりと、キャットウォークは安心して過ごせる自分だけの場所のように感じられます。

さらに、猫は横の広がりよりも縦の移動を好む傾向があり、キャットウォークによって行動範囲が広がることで、日々の生活にメリハリが生まれます。お気に入りの場所として定着すれば、休憩や見張り、遊びの場としても活用され、猫の満足度も高まるでしょう。

ただし、猫によって好みや性格は異なるため、活発な猫には高所や動線を意識した設計を、おとなしい猫には低めの位置から慣れさせる工夫が必要です。

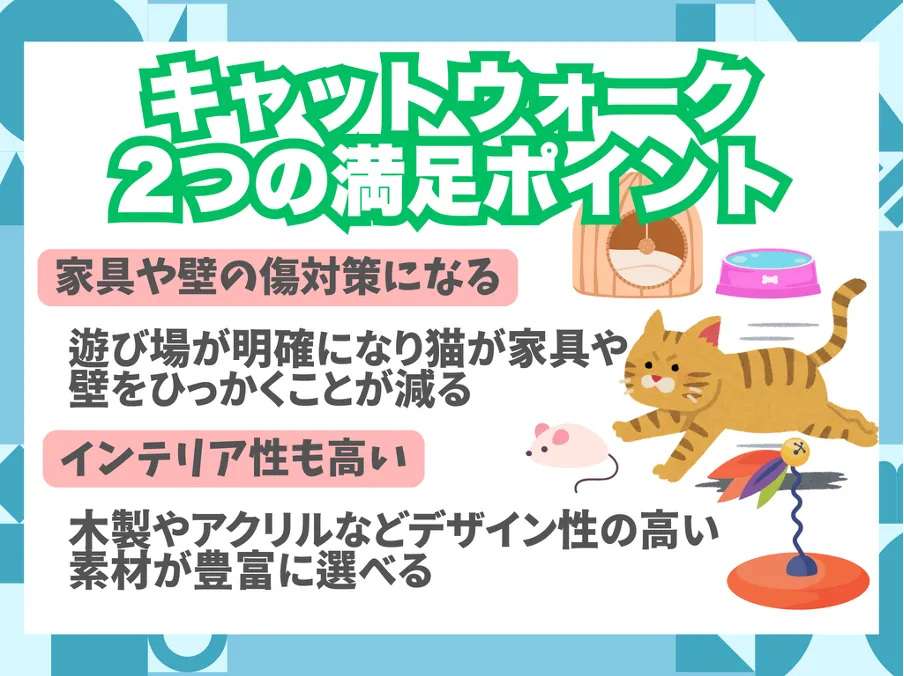

飼い主にとってのメリット(安全性・インテリア性)

キャットウォークは猫のためだけでなく、飼い主にとっても多くのメリットがあり、特に注目されるのが、安全面とインテリア性の両立です。

まず、安全面について。

猫が運動不足でストレスを感じたり、家中を走り回って家具や壁を傷つけたりする行動は、しばしば飼い主にとって悩みの種となります。そこでキャットウォークを設けると、猫がエネルギーを発散できる場所が明確になり、他の場所でのトラブルが減る傾向があります。

また、インテリアとしてもキャットウォークには定評があります。単なる棚板ではなく、近年は木の質感を活かしたナチュラルデザインや、アクリル板を使ったモダンなタイプなど、住宅デザインに溶け込むスタイルが多く提案されています。

ペット設備というと、生活感が出すぎてしまうように感じられて敬遠されがちですが、キャットウォークはインテリアの一部として空間に新しい価値を与える存在でもあるのです。

監修者:

監修者:

MAYU一級建築士事務所

代表:小野美紗子- 近年では様々な建材メーカーでも、猫ちゃん用の商品が開発されています。デザイン性がご心配でしたら、ショールームで確認してから工事することもできますよ。

注意すべきリスクや課題(落下、掃除、老猫対応など)

一方で、キャットウォークの導入にはリスクも伴い、とくに注意すべきなのが、安全性とメンテナンス性です。

高所に設置されるキャットウォークは、落下リスクを常に伴います。

猫はジャンプが得意とはいえ、着地点に障害物があったり、足場が不安定だったりすると事故が発生する可能性も否めません。子猫や高齢の猫の場合はバランス感覚や脚力が弱く、設計が合わないと上がれない・下りられないといった問題が起こりやすく、段差の高さや幅、滑り止めの有無、クッションの設置といった安全対策も行うべきです。

また、掃除やメンテナンスも忘れてはならない課題です。キャットウォークは高所にあるためホコリが溜まりやすく、掃除機やモップが届きにくい場所です。

特に猫の毛が抜けやすい季節には汚れが目立つだけでなく、健康衛生面でも問題が生じやすいため、取り外しやすい構造、足場が設けられているかどうかなど、施工段階での工夫も求められます。

加えて、猫は年齢とともに行動範囲が変化します。若いころは喜んで使っていたキャットウォークでも、高齢になると上り下りが億劫になって使わなくなることも少なくなく、設計の段階から将来を見越した構造を意識することが、長く使える設備にするためのポイントとなるでしょう。

\ リフォーム会社を探したい!/

設置に適した場所と間取り条件

キャットウォークを導入する際には、「どこに設置するか」という視点が非常に重要です。ただ余白のある壁に棚を付けるだけでは、猫が使わなかったり、生活動線の邪魔になったりする場合もあるでしょう。

ここでは、設置に適した場所や間取りの条件を詳しく解説します。

監修者:

監修者:

MAYU一級建築士事務所

代表:小野美紗子- 人間と比べて身体の小さな猫ちゃんにとって、たとえ1㎝の差でも影響が大きいため、入念に位置を決めたいですね。 また、実際の施工には建物側の壁の構造や内部構成も考慮が必要です。 更に人間の生活にとっても、取り付け位置によって住環境の良し悪しを左右するため、多角的にシュミレーションすることをお勧めします。

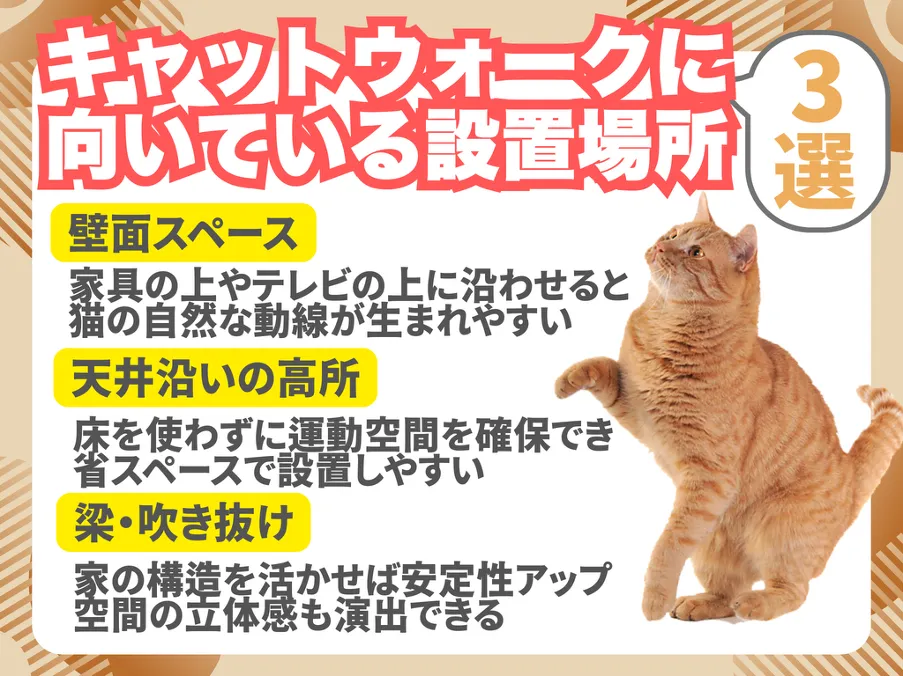

壁・天井・梁など空間活用の基本

キャットウォークを設置するうえで最もよく使われるのが、壁面スペースです。

家具の上やテレビの上など、もともと猫が好んで上がりたがるエリアに沿って設置することで、自然な動線を生み出すことができます。壁面は視認性が高いため、猫の様子を飼い主が把握しやすいという点も利点です。

また、天井近くを横断するようにキャットウォークを配置すれば、床面を占有することなく運動空間を確保できます。

狭小住宅や集合住宅など、スペースに限りのある住まいでも取り入れやすい点が魅力です。さらに、吹き抜けや構造上の梁を活用することで、設置の安定性を高めたり、より立体的な移動空間を演出したりすることも可能です。

ただし、こうした空間を利用する際には、構造的な強度やリフォーム可能性の事前確認が必要不可欠です。特に賃貸住宅や築年数の古い建物では、壁の中に配線や配管がある場合もあるため、施工には十分な注意が求められます。

監修者:

監修者:

MAYU一級建築士事務所

代表:小野美紗子- 構造を大きく変えたり、間取りが変わるリフォームを併せて行う場合、構造耐力やバランスの確認に加えて、役所への確認申請手続きが必要になる場合もあります。

また、キャットウォークだけでなく、その他の劣化した部分や改修が必要な部分も一緒に工事してしまうと、後々の二度手間や継ぎはぎ工事にならずに済みます。

視野を広げて検討してみましょう。

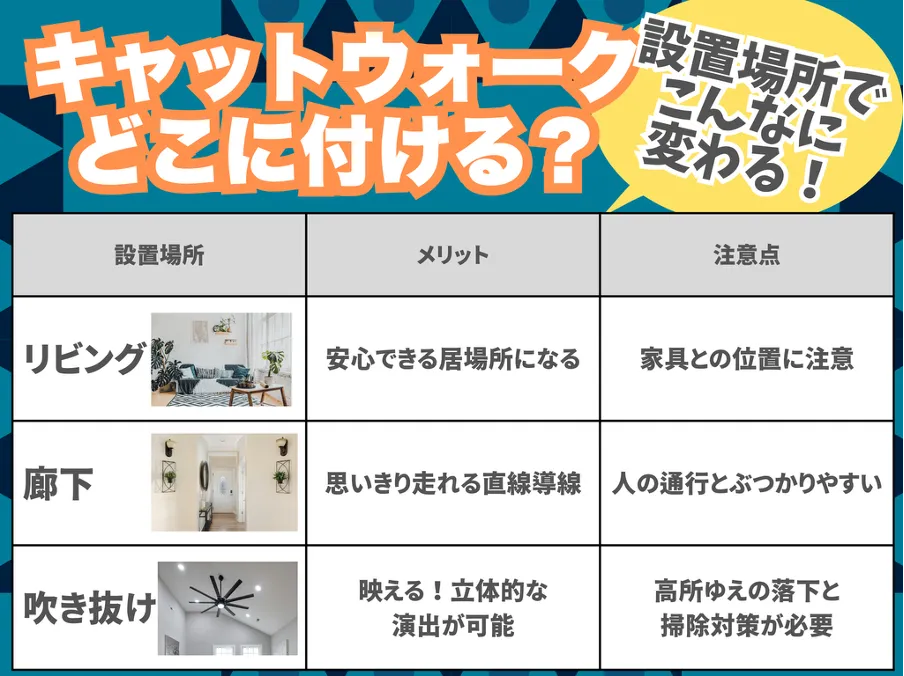

設置場所ごとの特徴と適正判断(リビング・廊下・吹き抜けなど)

キャットウォークは設置場所によって使い勝手や見え方、猫の反応が変わります。ここでは主な設置場所ごとの特徴と、設置するかどうかの判断基準を見ていきましょう。

まずリビングは、家族が最も長く過ごす場所であり、猫にとっても落ち着ける空間になりやすいです。人の気配を感じながら高い場所に居られることは、猫にとって大きな安心感につながりやすいだけでなく、来客時には上に逃げられる避難場所としても機能します。

ただし、家具配置との兼ね合いを考慮しないと、昇り降りしづらくなる点には注意が必要です。廊下は、動線としてのキャットウォークを設けやすい場所です。

壁の長さを活かして一方向に伸ばすことができるため、走行や連続ジャンプを促す設計が可能です。ただし、人間の生活動線と交差する可能性があるため、高さ設定を誤ると圧迫感や危険を伴うこともあります。

吹き抜けは、キャットウォークの設置効果が視覚的にも機能的にも高まる空間です。上下階をつなぐ動線や、空間に浮かぶような構造が実現できるため、猫にとっても飼い主にとっても満足度の高い設計が期待できます。

一方で、高所ゆえの落下リスクや掃除のしづらさには十分な配慮が必要です。寝室や個室に設置する場合は、猫の性格に応じて使い方が分かれます。

静かな場所を好む猫にとっては、日中の休憩場所として最適ですが、夜間に活発になる猫にとっては騒音の原因にもなりかねず、使わせる時間帯や部屋の役割を踏まえて判断することが肝要です。

猫の動線を考慮した設計とは?

キャットウォークの設計において最も重要な視点の一つが、猫の動線設計です。

人間のようにルールに従って動くわけではない猫にとって、自由で無理のない動線を確保しなければなりません。たとえば、ただ一方向に設置されたキャットウォークは、登ることはできても下りるのが難しくなってしまうことがあります。

猫は基本的に回遊することを好むため、キャットウォークを設ける際にはスタート地点とゴール地点の両方を意識し、どこかで行き止まりにならないように工夫することが重要です。

また、段差の間隔が広すぎたり、設置角度が急すぎたりすると、使いづらさや怪我の原因になるほか、猫の年齢や運動能力に合わせて、段差を緩やかにしたり、着地スペースを確保したりといった配慮も求められます。

そして、キャットウォークは高すぎると掃除がしにくく、低すぎても猫の興味を引かないことがあるなど、設置の高さにも工夫が必要です。

猫の目線や好む高さ(おおよそ1.5〜2メートル程度)を基準に設計することで、使用率の高いキャットウォークに仕上がるでしょう。

さらに動線には、安心して通れるかどうかも大きなポイントになります。もし通路が狭すぎたり、揺れたり、滑りやすかったりすると、猫は警戒して使わなくなってしまう可能性が高く、幅・素材・補強・視線の抜けなど、細部まで配慮した設計が求められます。

\ リフォーム会社を探したい!/

設計・構造のポイントと素材選び

キャットウォークを安全かつ長く使える設備にするためには、構造と素材の選定が重要です。ただ取り付けるだけではなく、猫の行動特性や住まいとの調和を意識して設計することで、使い勝手と美観の両方を満たすことができます。

この章では、キャットウォークの構造設計における具体的なポイントと、適した素材選びについて詳しく解説します。

安全性を高める寸法設計(幅・奥行き・高さ・耐荷重)

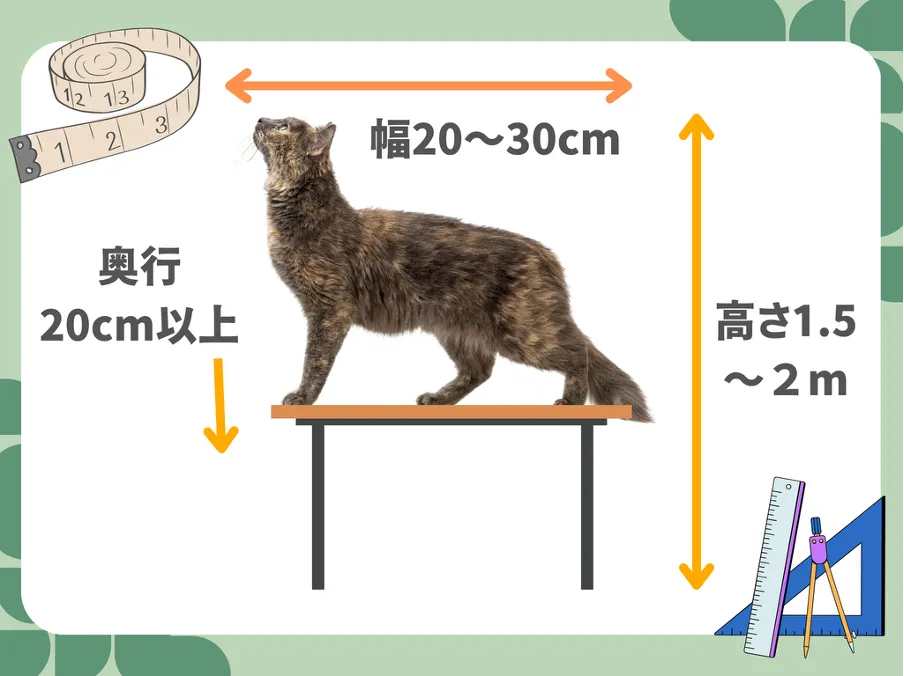

キャットウォークの寸法設計は、猫の身体能力や性格に応じて柔軟に考える必要があります。特に重要なのが幅、奥行き、高さ、耐荷重の4点です。

まず、幅の目安は20〜30cm程度が基本です。

幅が狭すぎると、猫が歩きにくく、方向転換時に足を踏み外す可能性が高まります。小柄な猫なら20cmでも十分ですが、大型種や多頭飼いの場合は30cm前後あると安定します。

奥行き(棚の出っ張り)も20cm以上が理想です。着地の際や、くつろぎたいときに体を預けられるだけのスペースが確保されていることが大切です。また、壁際に体を沿わせて歩く猫にとっては、奥行きがあるほど安心感につながります。

高さは1.5〜2メートル程度が猫にとってちょうどよいと言われており、猫が部屋を見渡せる高さでありつつ、落下時の衝撃も最小限に抑えられます。

ただし、年齢や性格によっては、あまり高すぎる場所を好まない猫もいるため、登りやすい段差や降り口を複数用意するなど、細かな工夫も必要です。

最後に耐荷重ですが、最低でも10kg以上は確保すべきです。猫がジャンプして着地する瞬間には静止時以上の荷重がかかりますし、2匹以上が同時に乗る可能性も考慮する必要があります。

施工時には、壁の下地の有無や固定金具の種類なども含めて、構造全体の強度を確認しておきましょう。

猫が使いやすい動線の工夫(回遊性・降り口の配置など)

キャットウォークは、単体の棚として設置するのではなく、猫が連続して移動できる回遊性のある動線として設計することが重要です。

登る場所と降りる場所をそれぞれ設けることで、猫は自分の意思で自由に動くことができます。

特に、登れるけれど降りられない構造になってしまうと、猫にとって大きなストレスとなり、キャットウォーク自体を使わなくなってしまうことがあるため、ジャンプ力や運動能力に合わせて段差の間隔を調整したり、途中に足場を設けたりといった配慮が必要です。

また、行き止まりの構造は猫にとって不快であり、場合によってはケンカやパニックの原因にもなりかねないため、複数のルートを用意し、Uターンや回り道ができるような設計を心がけましょう。

床面や家具の上からスムーズにアクセスできるスタート地点を設定し、降り口の先にも安全な着地スペースを確保することで、猫が安心して利用できるキャットウォークになります。

監修者:

監修者:

MAYU一級建築士事務所

代表:小野美紗子- 猫ちゃんの習性として、室内の高窓から外を見たい欲求もあるようですので、既存の窓の下に猫ちゃんが居座れるサイズの棚板付けるのもおすすめです。猫ちゃんの性格を見極めて場所を吟味してみてくださいね。

素材選びと滑り止めの工夫(木材・金属・透明素材)

キャットウォークに使う素材は、見た目やインテリア性だけでなく、猫の歩きやすさや耐久性にも直結します。

最も一般的なのは木材で、温もりのある見た目と加工のしやすさが魅力です。パイン材や杉材は軽くて扱いやすい一方、傷が付きやすい傾向があるため、表面に耐久性の高い加工を施すと長持ちします。

オークやアッシュなどの広葉樹はより硬く、傷にも強いため、こだわる場合はこちらが選ばれることもあります。

最近では、透明なアクリル板や強化ガラスを用いたキャットウォークも人気です。空間を圧迫せずに、猫が浮いているように見えるデザインが特徴で、特に吹き抜けなど開放感のある空間に適しています。

ただし、透明素材は滑りやすく、猫が躊躇するケースもあるため、表面に滑り止めの加工をする、シリコンシートを貼るなどの工夫が必要です。

金属製の支柱やブラケットは、耐久性や重量支持に優れており、アクセントとしてインダストリアルな雰囲気を演出したいときに適しています。

ただし、素材自体が冷たいため、冬場の使用感や猫の好みには注意が必要です。

また、特に子猫や高齢猫のための基本的な滑り止め対策としては、表面をざらつかせた素材を選ぶ、あるいは滑り止めシートやマットを敷くといった方法があります。

監修者:

監修者:

MAYU一級建築士事務所

代表:小野美紗子- 塗料の匂いや化学的な素材が苦手な猫ちゃんもいるという報告もあります。事前にサンプルが取り寄せられるようでしたら、実際の材料を猫ちゃんのよくいる場所に置いて試してみてもいいですね。

掃除・点検がしやすい構造とは?

キャットウォークは高所に設置されることが多いため、日常的な掃除や点検が難しいという課題がありますが、設計段階からメンテナンス性を意識しておくことで、設置後の不便さを大きく軽減することができます。

まず、手が届く高さにステップや足場を設けることで、掃除機やモップを使った清掃がしやすくなります。また、取り外し可能なパーツ構造にしておけば、ホコリや抜け毛が溜まりやすい棚の裏や支柱部分の掃除も容易です。

透明素材を使う場合は、汚れや指紋が目立ちやすいため、サッと拭けるような素材の選定や、クロス対応の工夫が求められます。

表面加工として、静電気や毛の付着を防ぐコーティングが施された製品もあるため、こうした機能性建材も選定基準に含めると良いでしょう。

また、猫の爪による傷の確認、取り付け部分の緩みチェックなど、長期的に安心して使い続けるためには、定期的な点検も欠かせません。

\ リフォーム会社を探したい!/

施工方法と業者選びのチェックポイント

キャットウォークは、設計や素材と同じくらい施工が重要であり、せっかく理想的な設計を考えても、施工精度が甘ければ安全性や美観に影響を及ぼします。

この章では、DIYで対応できる範囲と、リフォーム会社など専門業者に依頼する際の判断基準について詳しく解説します。

DIYでできる範囲と注意点

最近では、ホームセンターやネットショップなどで猫用の棚やステップが手軽に入手できるようになりました。

壁にビスで取り付けるだけの簡単なタイプもあり、DIYでキャットウォークを作りたいと考える人も少なくありません。たしかに、小規模で単体設置のキャットステップ程度であれば、DIYでも十分に実現可能です。

戸建て住宅だけでなく、賃貸物件向けには石膏ボード用のアンカーを活用する方法や、突っ張り式のキャットタワーとの併用などで、壁に大きなダメージを与えずに設置する工夫も存在します。

一方で注意しなければならないのは、耐久性と安全性です。

壁裏の下地の有無を確認せずに棚を取り付けたり、猫のジャンプを想定しない軽量素材を使ったりすると、猫が乗った瞬間に破損してしまう恐れがあります。

また、水平に保たれていないと、猫が滑ったり転落したりする事故につながりかねません。

加えて、DIYでの取り付けはすべて自己責任となり、事故が起きた場合でも保証が受けられないため、取り付ける場所の構造、安全基準、猫の重量や性格まで十分に考慮したうえで、無理のない範囲で行う必要があります。

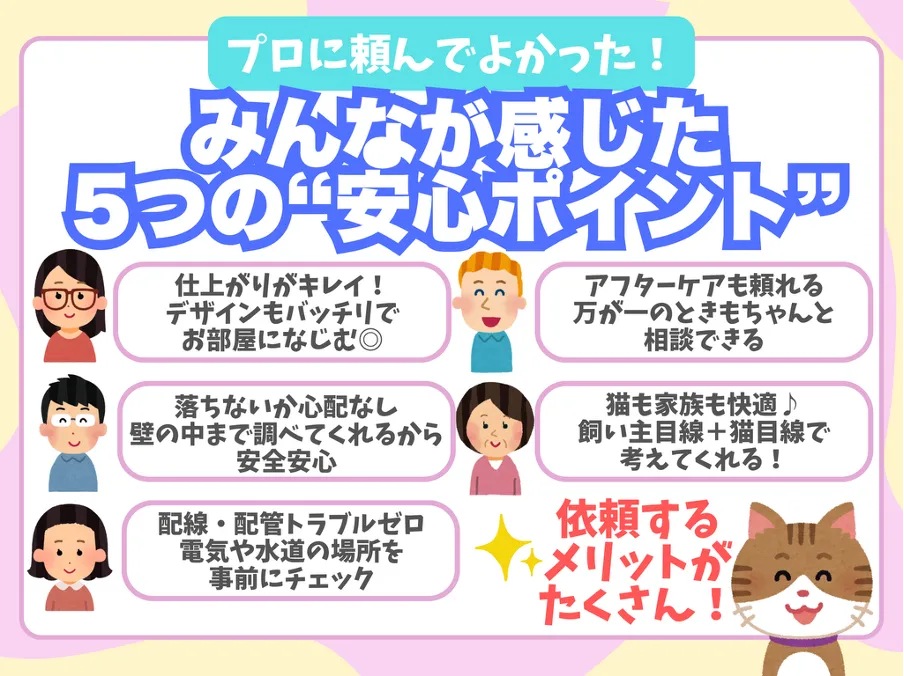

リフォーム会社に依頼するメリット

キャットウォークをしっかりと作り込みたい場合や、壁や梁に大規模な加工を伴う場合は、やはりリフォーム会社などの専門業者に依頼するのが確実でしょう。

プロに依頼する最大のメリットは、設計と施工の一貫性です。

住まいの構造を熟知した上で、荷重に耐える補強方法や安全対策、空間とのバランスを考慮したデザインを提案してもらえるため、完成度の高いキャットウォークに仕上がります。

また、電気配線や配管、壁内の構造を事前に把握したうえで施工できるため、トラブルが起きにくい点も利点です。

もし壁の中に電気配線が通っていたとしても、専用の機材で探知し、回避して設置することができます。

リフォーム会社には、建築士やインテリアコーディネーターが在籍していることも多く、猫だけでなく家族全体にとって快適な空間づくりを提案してもらえる点も魅力です。

さらに、施工後のアフターサービスや保証制度がある場合も多く、万が一トラブルが起きても安心して対応を任せられます。

長期的に見て、安心・安全・美観をすべて兼ね備えたキャットウォークを作るには、専門業者への依頼が最善といえるでしょう。

監修者:

監修者:

MAYU一級建築士事務所

代表:小野美紗子- なんとなくで取り付けてしまうと あとあとの費用や手間が嵩んでしまうことも。 納得いくまでプランニングや設計を一緒に行なってくれる業者に依頼できるといいですね。

見積もり時に確認すべき項目とトラブル回避策

施工を業者に依頼する際は、見積もりの内容を入念に確認することが重要です。

金額だけで判断するのではなく、「どのような施工がどこまでが含まれているか」「後から追加費用が発生しないか」などを見極める必要があります。

まず確認すべきは、設計費用と施工費用の区分です。

現地調査・図面作成などの設計部分が別料金になっているケースもあるため、見積書に明確な内訳が記載されているかを確認してください。

次に、素材のグレードや数量です。棚板の種類や塗装の有無、支柱や金具の材質によって価格が大きく変わることがあります。

また、設置する棚の枚数や、付随するパーツ(ステップ、フェンス、滑り止めなど)の数も価格に直結するため、事前に明確にしておきましょう。

さらに、壁補強や構造工事が必要かどうかも重要なポイントです。強度を確保するために壁の下地に補強材を入れる必要がある場合、その作業が別途費用として発生することがあります。

特に鉄骨造やRC造の場合は構造体に加工を加えることが難しいため、そもそも設置できない場合も考えられます。

未然にトラブルを防ぐには、次のような質問を業者に投げかけるとよいでしょう。

これらの質問に丁寧に答えてくれるのであれば、信頼性の高い業者と言えます。

- 業者にするべき質問の例

-

- 設計図は事前に確認できますか?

- 施工後に棚の増減や位置変更は可能ですか?

- 猫が使わなかった場合の対応策を提案してもらえますか?

- 保証期間はどれくらいですか?

\ リフォーム会社を探したい!/

費用相場とコストに影響する要素

キャットウォークを導入するうえで、多くの人が最も気になるのが「いくらかかるのか」という点でしょう。

ここでは、一般的な相場観とともに、価格に影響を与える要因を具体的に解説します。

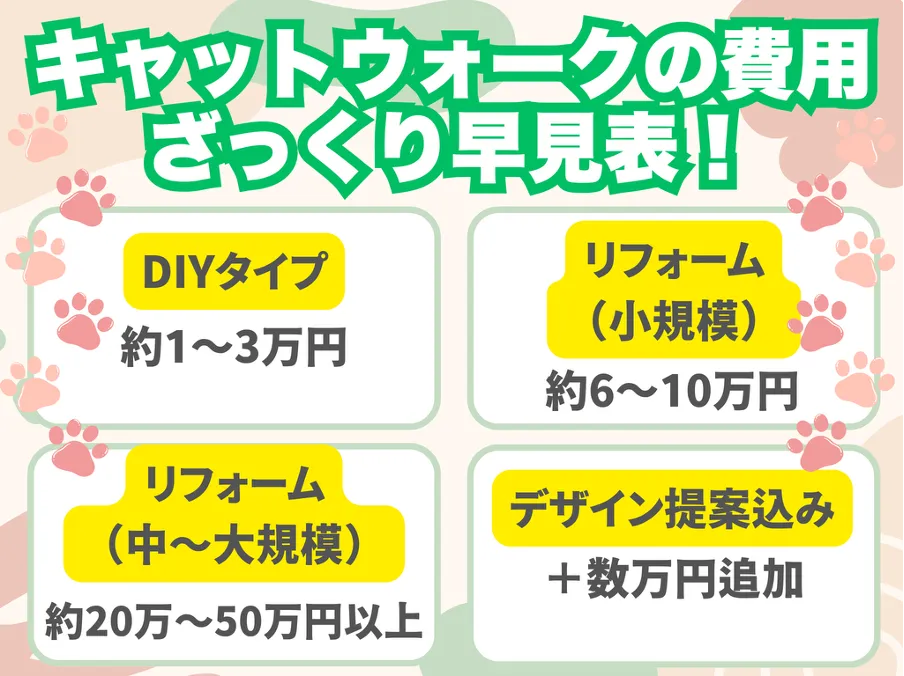

キャットウォークの基本的な費用帯

キャットウォークの設置にかかる費用は、簡易的なDIYタイプであれば1万円台から、本格的なリフォームを伴うものでは5万円〜20万円以上が一つの目安です。

複数段のステップや回遊性を持たせた設計、高所への設置など、構造が複雑になるほどコストは上がっていきます。

たとえば、木材で壁面に棚板を3〜4枚設置するだけであれば、材料費と工賃を含めて6万円〜10万円前後で済むケースもあります。

一方で、梁の補強や吹き抜け空間を活かしたデザインなどを採用するなど、やや大がかりな場合は、20万円〜50万円以上となるケースも珍しくありません。

なお、リフォーム会社によってはキャットウォーク設計をインテリアの一部として提案している場合もあり、その場合は設計費用やデザイン費が別途発生することがあります。

見積書に何が含まれているのかをよく確認し、総額で比較するようにしましょう。

追加設備・特殊設計による価格変動要素

キャットウォークの価格は棚板だけの費用で決まるわけではなく、以下のような追加要素が含まれると、総額が大きく変わってくる点に注意が必要です。

まず、素材の選定によって価格は大きく上下します。一般的な合板と比較して、無垢材やオーダーメイドの天然木は高額になりがちです。

また、アクリルや強化ガラスなどの特殊素材を使用する場合は、加工費や取付工賃も割高になります。

次に、滑り止め加工や安全フェンスの有無です。滑りにくい素材での塗装、段差ごとのクッション設置、安全ネットなどを加えると、そのぶん材料費と作業費が加算されます。

さらに、照明や飾り棚との一体設計を行うと、設備工事が必要になる場合があります。壁面に間接照明を仕込んだり、キャットウォーク下をディスプレイスペースとして活用するような設計は、デザイン性が高い反面、コストも上がりやすいです。

また、高所作業費や足場設置費などが別途かかる場合もあるため、吹き抜けや天井近くへの施工を検討している場合は事前に確認しておきましょう。

費用対効果を考えた判断基準とは?

キャットウォークにかかる費用を判断するには、猫の使用頻度や生活の質の向上に対する効果を吟味することが大切です。

「せっかく作ったのに猫が使ってくれない…」などといった事態になれば、どれだけ見た目が良くても意味を成しません。

したがって、設計段階から「猫がどんな性格か」「高いところが好きか」「日中どこで過ごすことが多いか」などを把握し、それに応じたプランを立てることが求められます。

また、複数の業者に見積もりを取り、どの工程や素材などにどれほどの費用がかかっているのかを冷静に比較する姿勢も重要です。

費用を抑えられるのが最良ではありますが、高額なプランが必ずしも悪いわけではなく、耐久性・安全性・将来のメンテナンス性などを含めて判断すれば、むしろコストパフォーマンスの高い選択になる場合もあります。

また、猫の健康維持に貢献する設備であることを考えると、運動不足やストレスによる病気のリスク軽減ができれば、長期的に見て十分に元が取れる設備といえるでしょう。

最後に、家族の満足度やインテリア性といった金額に換算しにくい価値も判断材料に含めることをおすすめします。

キャットウォークがあることで、猫とのコミュニケーションが増えたり、暮らしに癒しが生まれたりするのであれば、その効果は費用以上に大きな意味を持つはずです。

監修者:

監修者:

MAYU一級建築士事務所

代表:小野美紗子- キャットウォークに限らず、リフォーム工事で暮らしの満足度向上を入念に計画すれば、完成後の効果は費用以上のものになると思います。 かと言って、あれもこれもと様々な情報に振り回されると、逆に無駄な設備や費用となってしまうことも。。 大切なのは、先にご自身やご家族(猫ちゃん含め)の “心地良さの条件” を知ること。 ご家族にとって大切にしたいことが分かると、自然とプランや仕様の取捨選択ができるようになります。

\ リフォーム会社を探したい!/

導入後のメンテナンスと長期運用の工夫

キャットウォークは設置して終わりではなく、猫の年齢や環境の変化に合わせて適切にメンテナンスを行うことがポイントです。

この章では、導入後に意識すべき掃除・点検の習慣や、年齢に応じた使い方、必要に応じた拡張やリフォームの判断について解説します。

定期的な掃除と点検のすすめ

キャットウォークは高い場所に設置されるため、普段の掃除では手が届きにくく、放置しがちになります。

しかし、猫の毛やホコリが溜まりやすい場所であることから、定期的な掃除は衛生面・安全面の両方で不可欠です。

ホコリや毛の蓄積はアレルゲンとなりやすく、猫自身や同居する人間の健康にも影響を及ぼすおそれがあります。また、棚板や支柱に汚れがこびりつくことで滑りやすくなったり、劣化が進んだりすることも少なくありません。

具体的には、月に1〜2回程度の拭き掃除を基本とし、特に抜け毛の多い換毛期や梅雨時などは回数を増やすと良いでしょう。

乾いた布や静電気を抑えるモップなどを使い、木材であればオイルケアを兼ねたクリーナーなどで表面を保護するのも効果的です。

あわせて、取り付け部分の緩みやひび割れ、変形の有無なども点検してください。

ビスが緩んでいると、猫が乗った瞬間にぐらついたり、棚が外れたりする危険があります。

もし構造に問題があると感じた場合は、早めに補修や交換を行いましょう。

老猫・病気・多頭飼育などへの対応策

キャットウォークは、猫の成長や加齢、健康状態の変化によって使い方を柔軟に見直す必要があります。

若く元気な頃は高所へジャンプすることを楽しんでいても、年齢を重ねるにつれて運動能力は徐々に落ちていきます。

老猫の場合、ジャンプや着地の衝撃が関節に負担をかける可能性があるため、段差を緩やかにしたり、ステップを増やす工夫が必要です。

また、滑り止めの強化や、床にクッションマットを敷くことで、転倒や骨折のリスクを軽減できます。

一方で、多頭飼育の家庭では、猫同士の力関係や縄張り意識に配慮する必要があります。キャットウォーク上で喧嘩が起きたり、一方の猫が通路を独占してしまったりすることもあるため、複数ルートや待避スペースを設けるなどして工夫しましょう。

また、病気や怪我をした猫にとっても、高所は危険となることがあるため、一時的に使用を制限する、あるいは段差を取り外して使えなくするといった柔軟な対応が求められます。

設置当初の使い方にこだわらず、猫の状態をよく観察しながら必要な対応を講じていく姿勢が、長く愛用するための秘訣と言えるでしょう。

必要に応じたリフォーム・拡張の判断基準

導入から数年が経過すると、キャットウォークの使われ方や猫の行動パターンにも変化が見られるようになります。

当初は一部の棚しか使われなかったのが、やがてすべて活用されるようになったり、反対に、まったく使わなくなったりすることもあります。

このような場合は、使われているかどうかを基準に、部分的なリフォームや拡張を検討するタイミングといえます。

よく使われているエリアを観察し、その動線に合わせて棚を追加したり、休憩スペースを設けたりすることで、より快適な環境が整います。

使われていないエリアや動線が悪い部分については、撤去や位置変更を含めた見直しも有効です。家具の配置換えや家族構成の変化に合わせてキャットウォークの位置を再設計すれば、空間全体の快適性も向上します。

また、設備の老朽化や素材の劣化に伴う交換も定期的に行う必要があります。木材がささくれ立ってきたり、金属部分が錆びたりしている場合には、猫の怪我につながるリスクがあるため、耐用年数の目安を意識しながら早めの更新を心がけてください。

拡張やリフォームの際は、猫の性格や行動傾向を把握した上で、ストレスの少ない導入を意識しましょう。

急に設置環境が変わると警戒する猫もいるため、新しい棚は徐々に慣れさせるようにするのが理想的です。

\ リフォーム会社を探したい!/

失敗しないためのチェックリスト

キャットウォークの導入は、猫との暮らしをより豊かにする反面、設計ミスやまったく使われないといった事態も少なくありません。

この章では、導入前に確認すべきポイントを整理しながら、事前に失敗を防ぐための視点を解説します。

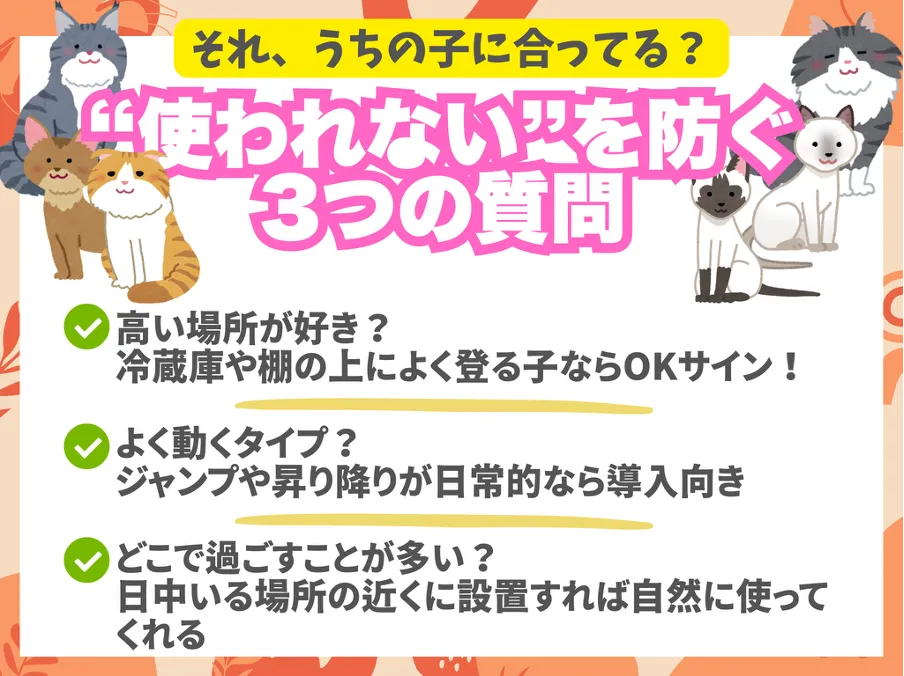

導入前に確認すべき猫の性格・運動傾向

まず最も重要なのが、猫の性格や運動習慣をよく理解しておくことです。すべての猫が高いところを好むわけではなく、中には地面に近い場所を好んだり、そもそも活発に動かない性格の猫もいます。

キャットウォークはあくまで猫に適していることが前提です。

高所に興味を示す、よくジャンプをする、棚の上や冷蔵庫の上に登りたがるといった行動が見られる猫には適しています。

一方で、警戒心が強く、変化を嫌う猫にとっては、新しい構造物がストレスになる可能性もあるため、設備を少しずつ整えて慣れさせたり、あるいは導入を見送ることも検討するべきでしょう

また、猫の年齢や体重も判断材料の一つです。

子猫の場合は、成長に合わせた高さや段差の調整が必要ですし、高齢猫であれば、跳躍力や着地の安定性を考慮して、段差を小さく設計する必要があります。

住宅構造と設置可能スペースの再確認

次に確認すべきなのは、キャットウォークを設置できる十分なスペースがあるかどうかです。

見た目には広そうに見えても、家具の配置や天井高、構造材の位置によっては設置が難しい場合もあります。

特に壁面に設置する場合は、壁の内部構造に注意が必要です。

石膏ボードの裏に下地がなければ、棚をしっかりと固定できず、落下の危険があります。

また、配線や配管が壁の内部に通っている場合、誤ってビスを打つと電気系統や水道に損傷を与えかねません。

吹き抜けや梁のある住宅であれば、立体的で魅力的なキャットウォークを設計しやすいですが、足場の設置や高所作業に対応できるかも確認が必要です。

さらに、キャットウォークの使用がご家族の生活動線を妨げないか、掃除や点検がしやすいか、エアコンや照明の邪魔にならないかといった実用面の配慮も忘れてはいけません。

無理のある場所への設置は、見た目も使い勝手も中途半端になり、猫が使わなくなる大きな要因になるため、慎重な現地調査と計測を行い、設置に最適な場所を選定することが大切です。

安全性とメンテナンス性の両立ポイント

最後に、キャットウォークを安全かつ長く使い続けるためには、安全性とメンテナンス性のバランスを取ることが重要です。

どちらか一方だけに偏ると、猫にとっても飼い主にとっても使いづらい設備となってしまいます。

安全性の観点では、棚板の幅や奥行き、滑り止めの有無、落下防止の工夫など、猫の行動に即した設計が欠かせません。

ジャンプ先が安定しているか、落下した場合にケガのリスクがないか、段差が急すぎないかといった視点で確認しましょう。

一方、メンテナンス性では、掃除がしやすい構造になっているか、交換や補修が可能な設計になっているかがポイントです。

取り外し可能な棚、手が届く高さ、汚れが溜まりにくい素材や形状などが、後々の使い勝手を大きく左右します。

設置直後の状態だけで判断するのではなく、数年先を見据えてどう維持していくかという観点を持つことで、後悔の少ないキャットウォークになります。

\ リフォーム会社を探したい!/

よくある質問Q&A

キャットウォークの設置を検討している方からは、設計や費用だけでなく、実際の使用感や日常生活に関する具体的な疑問も多く寄せられます。

ここでは、そうしたよくある質問を取り上げ、実用面や安全面の観点から簡潔にお答えしていきます。

Q1:賃貸物件でもキャットウォークは設置できますか?

A:賃貸住宅の場合でも、取り付け方法を工夫することでキャットウォークの設置は可能です。

たとえば、原状回復が容易な突っ張り式の柱や置き型のキャットタワーと連携させる方法があります。

壁に穴を開けずに設置できる専用パーツやDIYキットも販売されており、退去時の負担を抑えつつ、導入することができます。

ただし、念のため設置前に契約書の内容を確認し、必要であれば管理会社に相談することをおすすめします。

Q2:猫がキャットウォークを使ってくれないことはありますか?

A:あります。

猫は環境や構造の変化に敏感な動物であり、キャットウォークを設置した直後は警戒して近づかないことがあります。

その場合は、棚の上にお気に入りのおもちゃやタオルを置いて誘導したり、おやつを使って上に登る習慣をつけたりする工夫が有効です。

また、棚の位置や高さが猫の好みに合っていない可能性もあるため、実際の動きをよく観察して、構造の見直しも視野に入れましょう。

無理に使わせようとせず、自然に慣れるまで時間をかけることが大切です。

Q3:滑り止めや安全対策に使える市販グッズはありますか?

A:あります。

たとえば、棚板の上に敷くだけでグリップ力を高める滑り止めマットや、透明タイプの滑り止めシートなどがあり、猫が爪でひっかいても傷みにくい素材を選ぶとより安心です。

また、落下防止用のネットや柵、クッションマットなども併用することで、より安全性を高めることができます。

デザインを損なわずに取り入れられる製品も増えているため、インテリアと両立した安全対策が可能です。

Q4:引っ越し時にキャットウォークは取り外して持っていけますか?

A:取り外しができる構造であれば可能です。

ただし、ビス留めや壁の補強が必要なタイプの場合は原状回復が必要になります。

可動式の棚や、ボルトで固定するだけの簡易的な構造であれば、解体して新居で再設置することもできます。

引越し先の構造や壁の材質によっては再利用が難しい場合もあるため、施工前から「移設可能かどうか」を意識して設計しておくべきです。

Q5:ペット保険の補償対象になりますか?

A:一般的に、キャットウォークそのものはペット保険の補償対象にはなりません。

しかし、キャットウォークからの転落によって猫が怪我をした場合、その診療費が補償対象になる可能性はあります。

補償範囲は保険会社やプランによって異なるため、契約している保険内容をよく確認してください。

また、ペット保険とは別に、住宅保険や火災保険で室内設備の破損が補償対象となる場合もあるため、併せて確認しておいても良いでしょう。

まとめ

キャットウォークは単なる猫用の棚ではなく、猫の習性や心理に寄り添いながら、室内環境の中で運動不足やストレスを解消する手段として、ますます注目を集めています。

また、空間の立体活用やインテリア性の向上といった観点でも、住まいに新しい価値をもたらすものです。

設計段階では、猫の性格や年齢、家の構造を踏まえて、安全性と快適性を両立させることが不可欠です。

導入後も、清掃や点検を怠らず、猫の成長や生活環境の変化に応じて、柔軟に見直していく姿勢が求められます。

何より大切なのは、人と猫の両方にとって心地よい空間を目指すことです。

この記事がキャットウォークの導入に向けた疑問や不安の解消に役立ち、より良い住まいづくりの一助となれば幸いです。

MAYU一級建築士事務所

代表 小野美紗子- 住宅メーカーにて木造住宅の設計職を経験後、独立。 大手リフォーム会社のリフォームプランナーとして約10年間、個人のお客様の家や暮らしのお悩み解決や、建物の老朽化を改修するため奔走。 築年数や構造問わず、多種多様なマンション及び戸建ての案件を多数手掛ける。

2児の母となった現在は、家庭生活や子育ての経験を活かしながら、リフォームを通してご家族の暮らしの変化に寄り添いライフスタイルを改革する提案を心がけている。

関連タグ:

リフォームなら

なんでも

ご相談ください

- 優良なリフォーム会社を知りたい

- とにかく安くリフォームをしたい

- 価格相場がわからない

- 訪問営業で契約してしまった

- 見積りが適正価格か知りたい

- リフォームすべきかわからない

- 水回りが古くなってきた

- まずは相談だけしたい

- ちょっとした修繕だけ頼みたい

- ハウスメーカーが高すぎた

- もっと生活を快適にしたい

- 補助金を使ってリフォームしたい