断熱リフォームとは?基礎知識とメリット

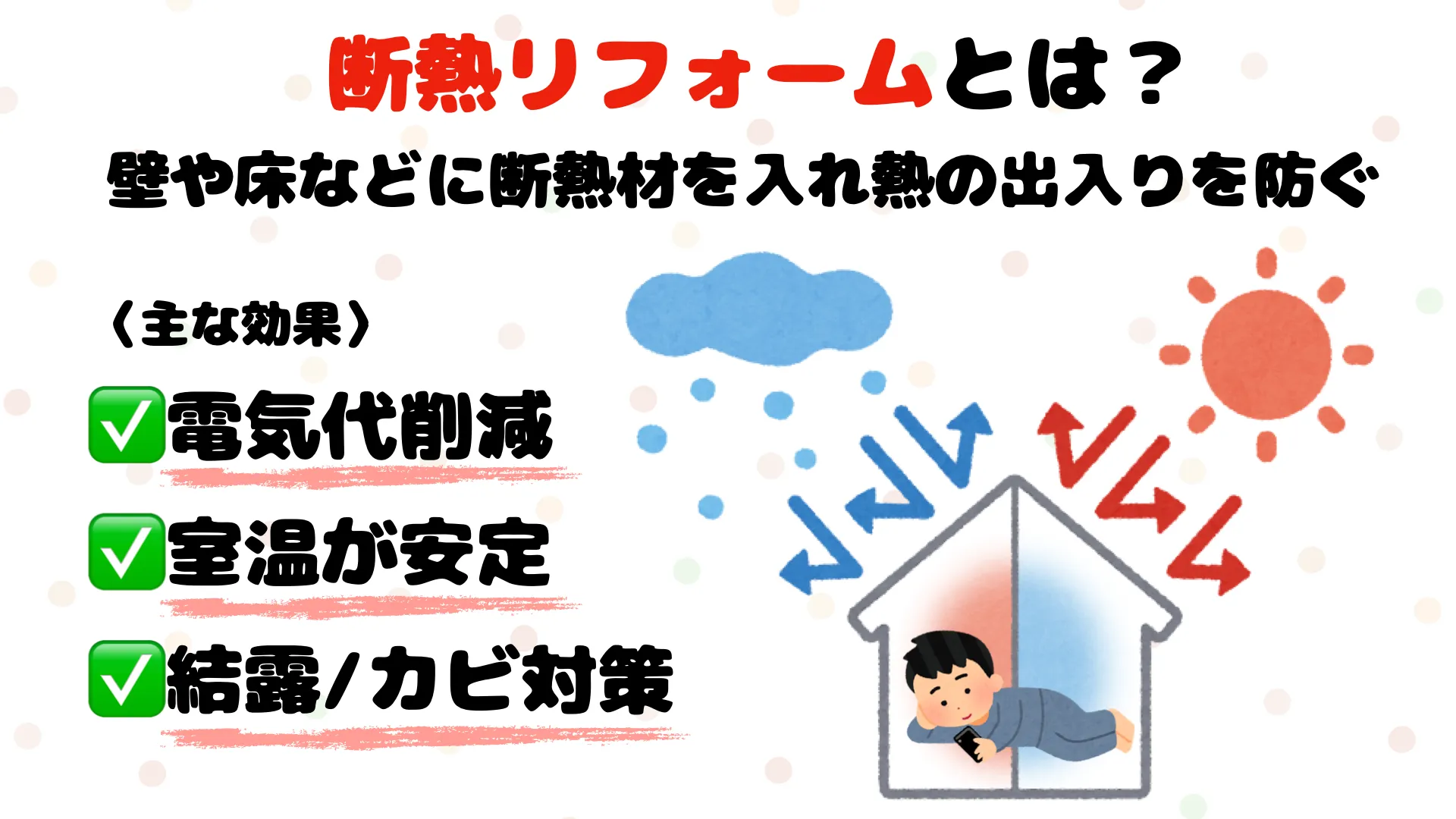

断熱リフォームとは、住宅の壁、床、屋根、窓といった部分に断熱材を施したり、性能の高い建材へ交換したりすることで、住まいの「熱の出入り」を抑える改修のことを指します。

暑さ・寒さの原因となる熱の移動を減らすことで、室内環境を一定に保ちやすくし、快適で省エネな暮らしを実現するのが主な目的です。

ここからは、断熱リフォームの目的と効果、断熱性の低い住宅のリスク、そして補助金を活用するメリットについて、具体的に見ていきましょう。

断熱リフォームの目的と効果

断熱リフォームの最大の目的は、室内の温熱環境を整えることです。

具体的には、外気温の影響を受けにくい構造を作ることで、冷暖房の効率を高め、室温を安定させる効果があります。

たとえば、夏場は直射日光によって外壁や屋根が熱を帯び、室内温度が上昇します。

そこで、断熱材を適切に施工すれば、外からの熱の侵入を防ぎ、エアコンの負荷を軽減することができます。

反対に、冬は室内の暖かい空気が窓や壁、床を通して逃げてしまうため、これを遮断することが重要になります。

効果としては以下のようなものがあります。

- 冷暖房費の削減(年間で数万円の節約につながることも)

- 一年を通して快適な室温をキープしやすくなる

- エアコン・ヒーターの使用時間が減ることでCO₂排出量も削減

- 温度ムラが減り、部屋ごとの温度差も緩和される

このように、断熱リフォームはエネルギー効率だけでなく、住む人の快適性と健康面にも良い影響を与えるのです。

断熱性の低い家が抱える課題

「夏の冷房が効きにくい」「冬はすきま風で足元が冷える」

このようなお悩みのある住宅では、断熱性能が不十分である可能性があります。

具体的には、築年数が古い木造住宅や、単板ガラスの窓を使っている家は特に断熱性能が低く、リフォームによる改善が大きな効果を発揮します。

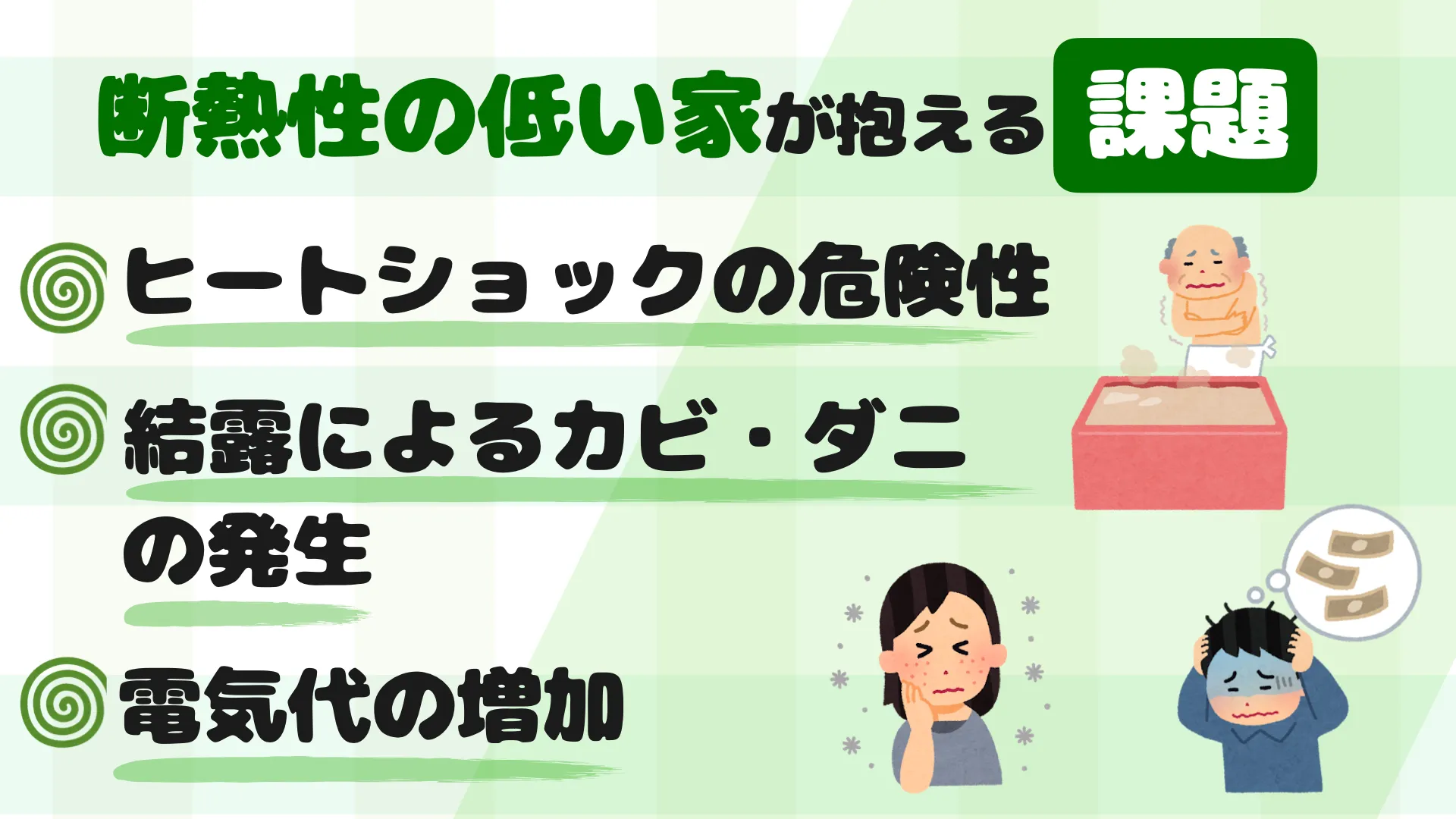

一般的に、断熱性能が不足している住宅では、さまざまな問題が発生します。

とくに、ヒートショックと呼ばれる現象は深刻です。

たとえば、冬場に暖かいリビングから寒い脱衣所やトイレへ移動すると、急激な温度差によって血圧が大きく変動し、脳卒中や心筋梗塞などを引き起こすリスクが高まります。

高齢者の死亡原因としても、ヒートショックは交通事故よりも多いという統計もあります。

また、断熱が不十分な住宅では結露が発生しやすく、カビやダニの繁殖を招きます。

これが原因で、喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を悪化させることも少なくありません。

さらに、冷暖房の効きが悪いためにエアコンの使用時間が増え、電気代がかさみがちになるというデメリットもあります。

補助金で解決できること

断熱リフォームは効果が高い一方で、壁や床の改修には数十万円から数百万円単位の費用がかかることもあります。

特に、窓の交換や外壁・天井への断熱材の追加は大掛かりになりがちで、費用面が大きなハードルになります。

このコスト面での懸念を取り除く手段が、補助金制度の活用です。

国が主導する補助金制度では、断熱性能の高い建材や設備を使ったリフォームに対して、条件を満たせば費用の3割〜5割程度が支給される場合もあります。

たとえば、2025年も継続される予定の「住宅省エネキャンペーン」では、高性能な窓の交換に対して1か所数万円、住宅全体であれば、数十万円を超える補助が受けられることもあります。

窓だけ、壁だけ、といった部分的な断熱リフォームでも対象となる制度があるため、無理のない範囲で利用することが可能です。

また、補助金制度の多くは、登録事業者による施工が条件となっているため、一定の技術力を持った信頼できる業者が施工に関わることになり、品質面でも安心です。

断熱リフォームを考えるなら、まずは補助金が使えるかどうかを確認するところから始めるのが賢明といえるでしょう。

2025年に利用できる主な補助金制度

断熱リフォームを考えるうえで、補助金の存在は大きな後押しとなります。

2025年現在、国を中心にいくつかの補助金制度が用意されており、それぞれに特徴や対象となる工事内容が異なります。

ここでは、代表的な補助制度とその内容、さらに「どの制度を選べばよいのか」という選び方のポイントも解説します。

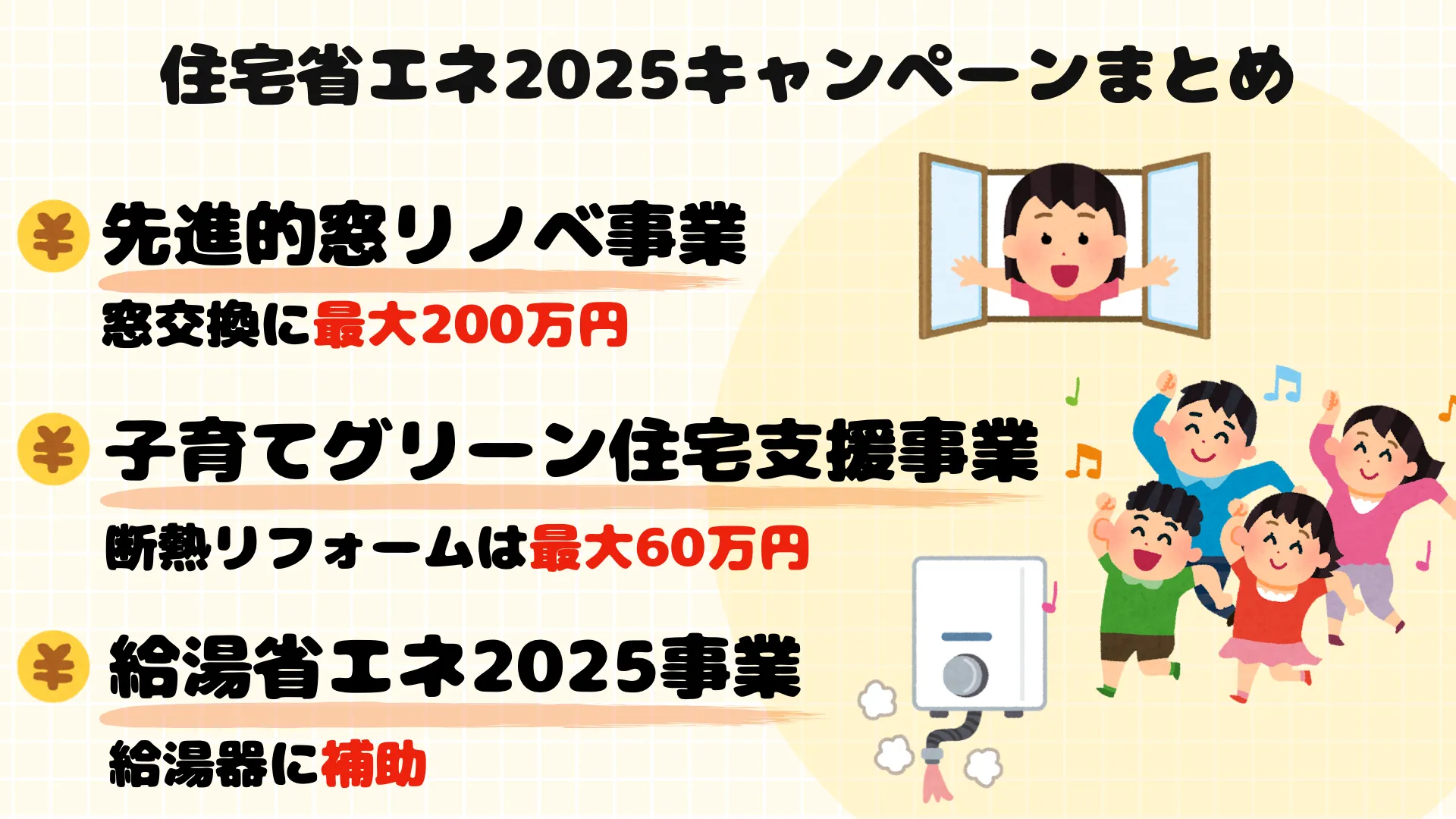

住宅省エネ2024キャンペーンの後継制度

2024年に話題となった「住宅省エネ2024キャンペーン」は、断熱リフォームを含む住宅の省エネ化を目的とした国の大型補助事業です。

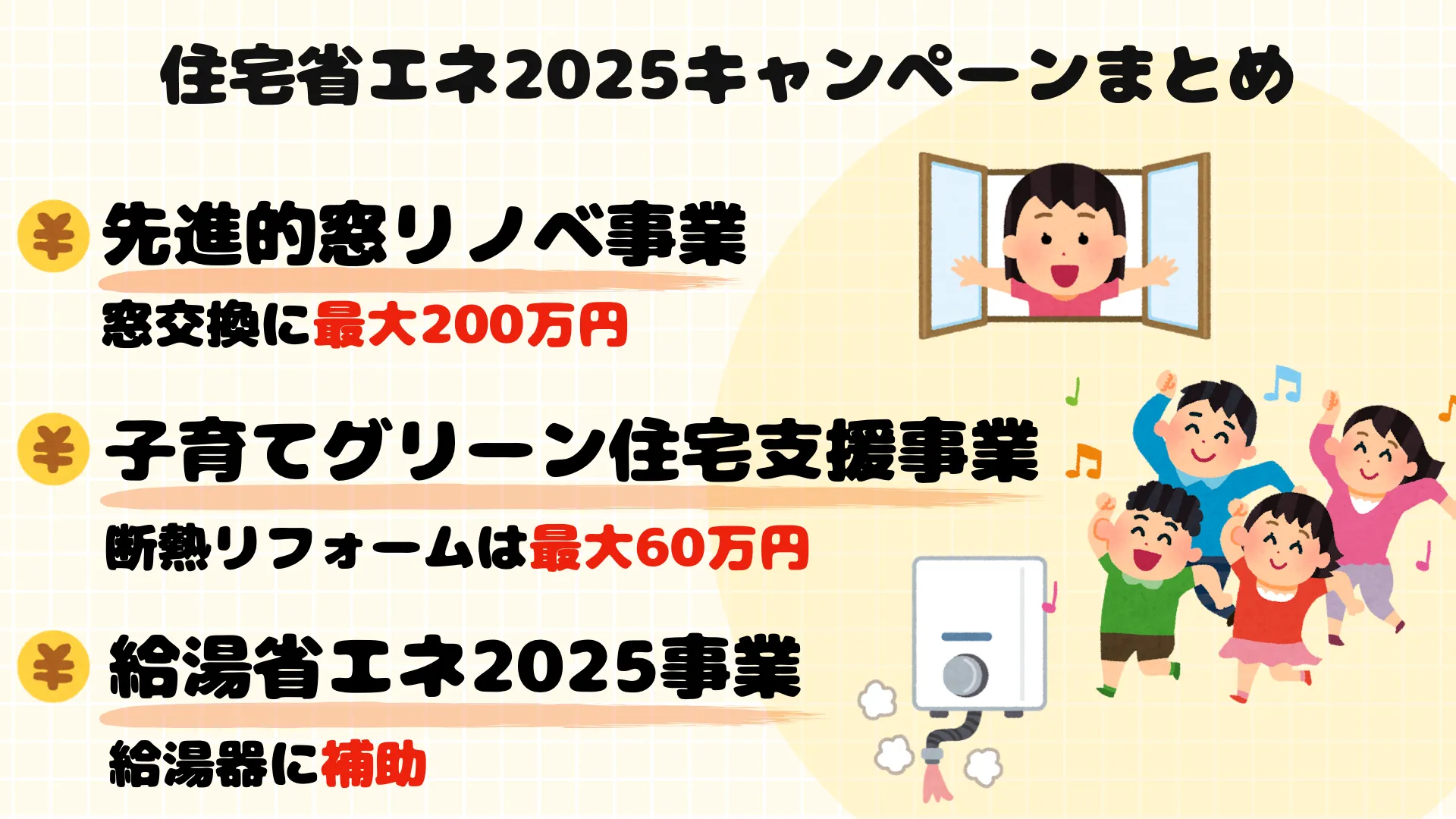

2025年も「住宅省エネ2025キャンペーン」と名前を変えてこの取り組みは継続されており、以下の3つの事業が柱として展開されています。

①先進的窓リノベ事業(継続)

この制度は、住宅の窓を高性能な断熱窓へ交換する工事に対して、補助金を支給するものです。

断熱性能が高くなるほど、また、大きさが大きくなるほど支給額も上がる仕組みとなっており、たとえば内窓設置では1か所あたり1万2千円〜10万円程度の補助、外窓交換の場合は最大で1か所20万円を超えるケースもあります。

住宅全体での補助上限は200万円とされており、窓断熱リフォームに特化した制度として非常に人気があります。

監修者:

監修者:

1級建築

施工管理

技士

亀田 融- また窓の断熱リフォームと同時に玄関ドアを断熱性能のあるタイプに交換する場合には、玄関ドアのリフォームも補助金の対象となります。

玄関ドアのリフォームのみの場合には補助金を受けることができないので注意が必要です。

②子育てグリーン住宅支援事業

こちらは子育て世帯や若年夫婦世帯など、一定の条件を満たす家庭に対して支給される補助金です。

断熱性能の高い住宅リフォームやバリアフリー改修、高効率給湯器の導入など、広範囲の工事が対象になります。

補助額は住宅のタイプに左右されますが、住居を新築する場合は最大40〜160万円が、断熱改修・バリアフリー改修などのリフォームでは最大40〜60万円が補助されます。

③給湯省エネ2025事業

断熱リフォームとは少し異なりますが、高効率な給湯設備(エコキュート、ハイブリッド給湯器など)への交換にも補助金が支給されます。

断熱リフォームと同時に申請・施工することで、住宅全体のエネルギー効率を大幅に向上させることが可能です。

これらの制度は国土交通省、経済産業省、環境省が連携して行っており、予算規模も大きいため、広く一般の家庭でも活用しやすくなっています。

※2025年4月17日現在では、いずれの制度も予算に対する補助金申請額の割合が0〜7%以内となっており、申請可能枠にかなりの余裕があります。

断熱リフォームを検討しているという方はぜひ、各補助金制度の概要を確認してみてはいかがでしょうか。

監修者:

監修者:

1級建築

施工管理

技士

亀田 融- 尚、これらの補助金は基本的にリフォーム工事が完了して支払いを終えた後に還元されるので、あらかじめ自己負担額を把握して上手な資金計画を立てておくことが大切です。

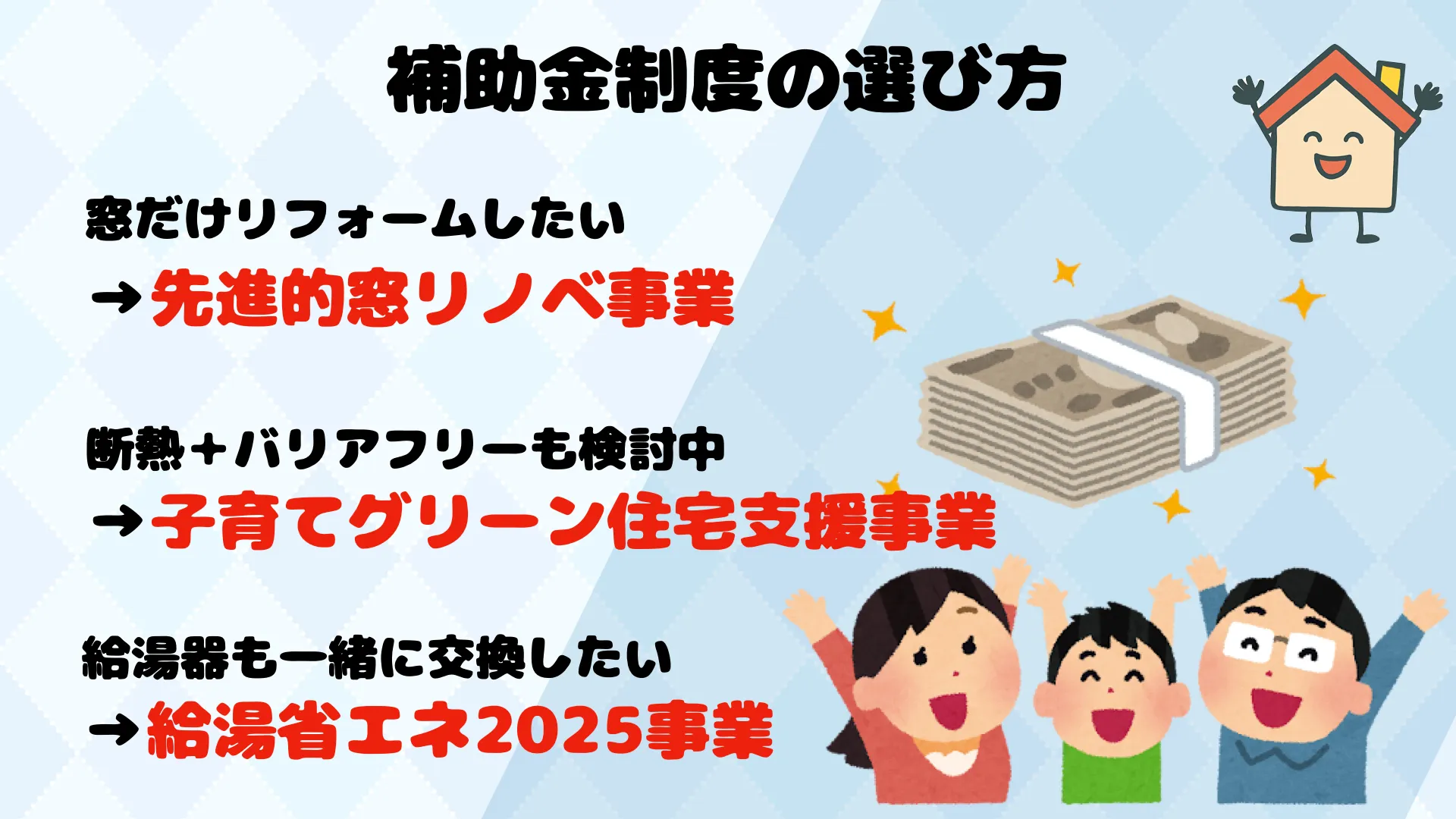

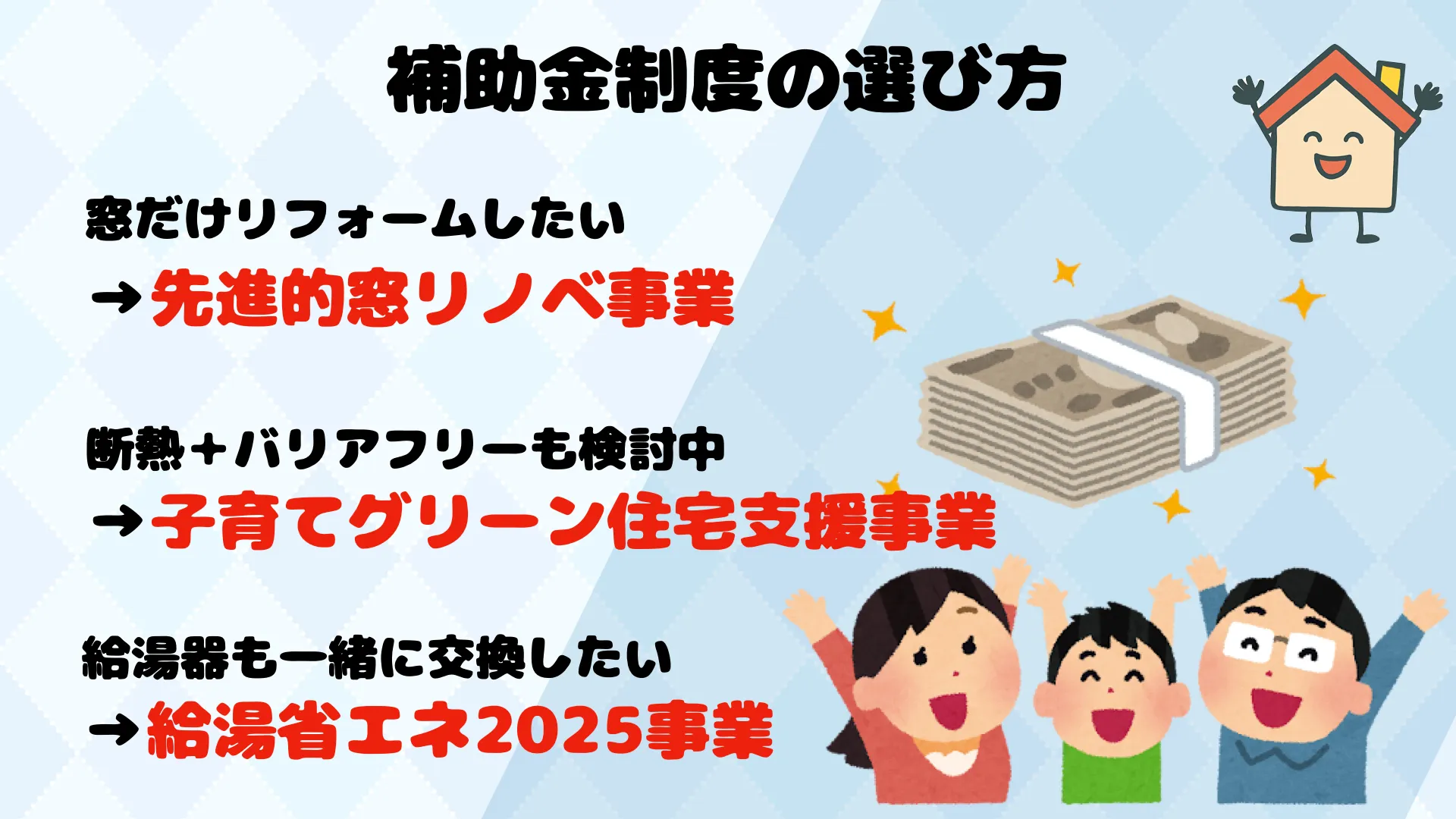

制度ごとの違いと選び方

補助金制度は複数存在するため、「どれを選べばいいのか分からない」という声も多く聞かれます。

そこで、工事内容や世帯条件などに応じて、制度を選ぶ際の基本的な考え方を整理します。

たとえば、窓の断熱改修だけを行う場合は「先進的窓リノベ事業」がもっとも適しています。

この制度は高性能な断熱窓の導入に特化しており、補助額も大きいため、費用対効果が高いのが特長です。

一方で、外壁や屋根・床の断熱材設置、バリアフリー化なども同時に検討している場合は、「子育てグリーン支援住宅事業」が適しています。

特定の世帯条件(例:18歳未満の子どもがいる、夫婦いずれかが39歳以下)を満たす必要はありますが、対象工事の範囲が広く、利便性の高い制度です。

さらに、給湯器の交換も視野に入れているのであれば、「給湯省エネ事業」との併用も可能です。

ただし、複数制度を同時に利用する場合には、工事の対象範囲が重複しないよう注意が必要です。

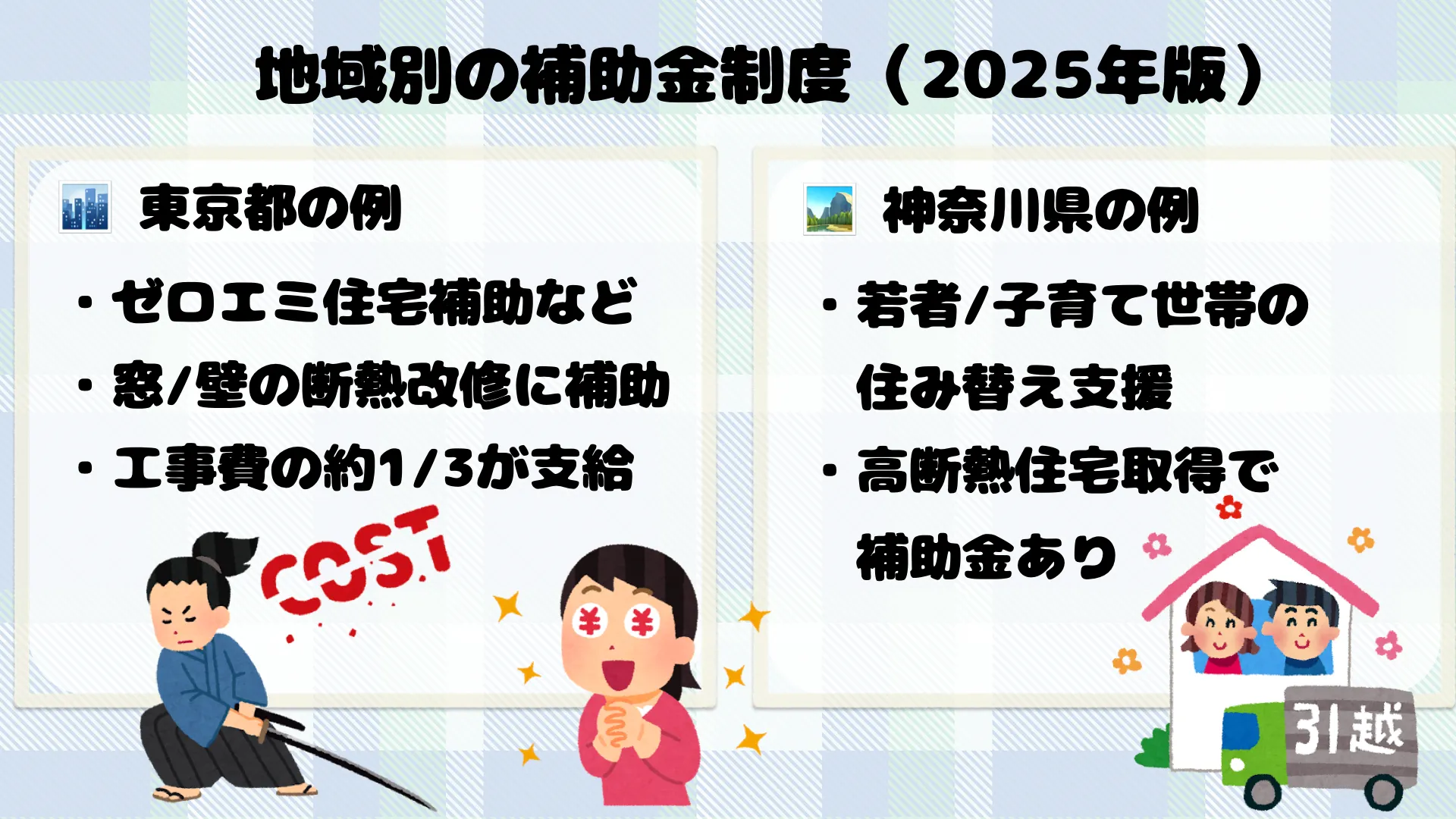

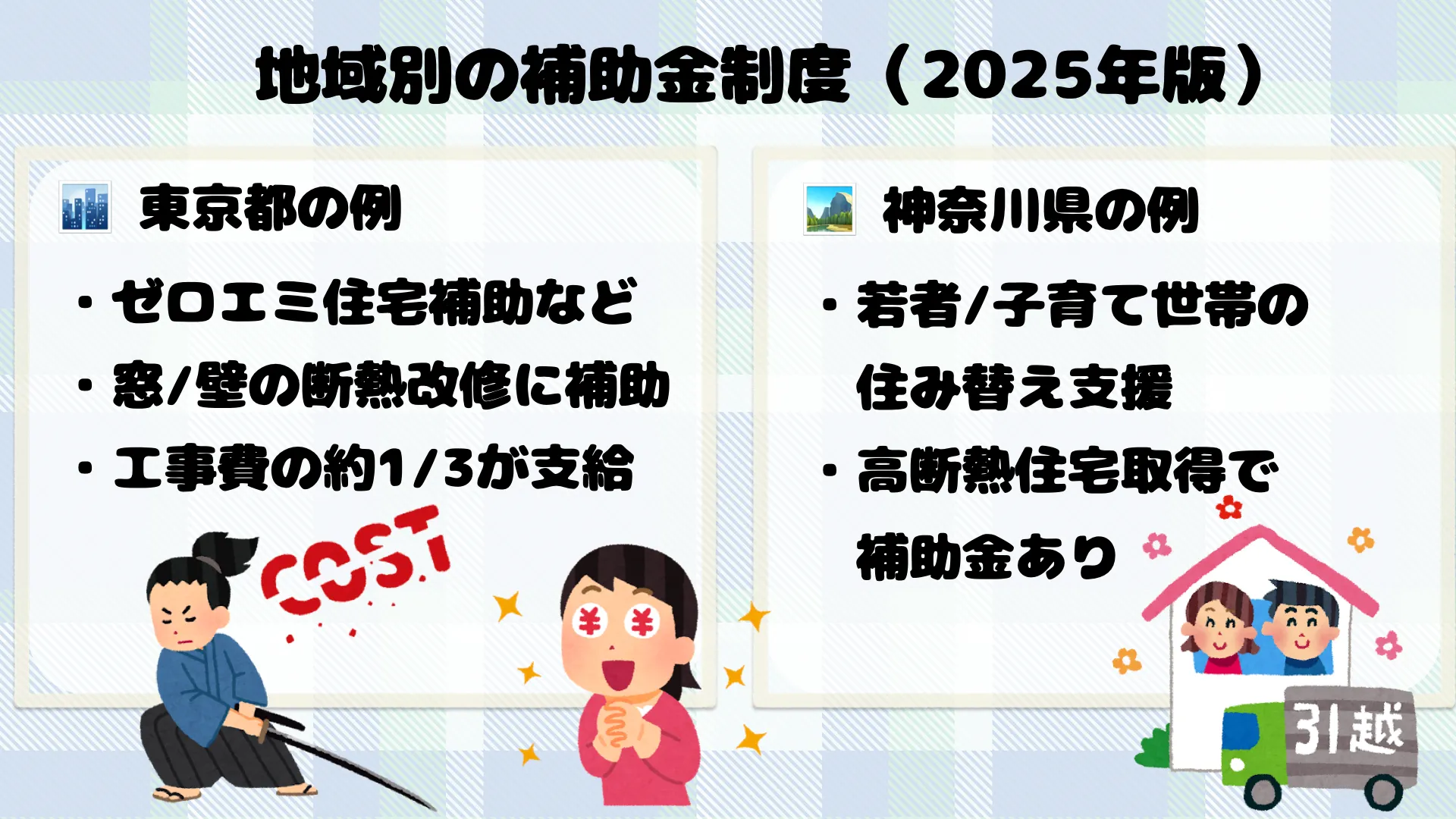

地域ごとにで利用できる補助金制度

(東京都・神奈川県の場合)

国の補助金制度に加えて、一部の自治体では独自の断熱リフォーム支援策が展開されています。

ここでは、東京都と神奈川県で2025年に活用できる代表的な補助制度について簡単にご紹介します。

- 東京都の補助制度(例:東京都地球温暖化防止活動推進センター など)

-

- 東京都では、省エネ住宅の普及を目的に、断熱性能の向上を図る改修工事に対して補助を行っています。

たとえば、「住宅のゼロエミッション化推進事業」では、窓や外壁の断熱工事を対象に、工事費の最大3分の1程度が補助されるケースがあります。

また、区や市によっては、これとは別に独自の支援制度を実施している自治体もあります。

- 神奈川県の補助制度(例:横浜市など)

-

- 神奈川県でも、市区町村ごとに補助制度が用意されていることがあります。

たとえば、横浜市では子育て世帯・若者世帯を対象に、高い断熱性能を備えた住居へ住み替える際の補助金が支給されているケースもあります。

- 利用時の注意点

-

- こうした自治体補助金は、国の補助制度と併用できる場合もありますが、予算が限られており、先着順、抽選制となっていることが多いため、必ず各自治体の公式ホームページで最新情報を確認してください。

また、自治体によっては申請時期や対象条件が年度ごとに変更されるため、断熱リフォームを計画する前に、事前相談や説明会を活用することもおすすめです。

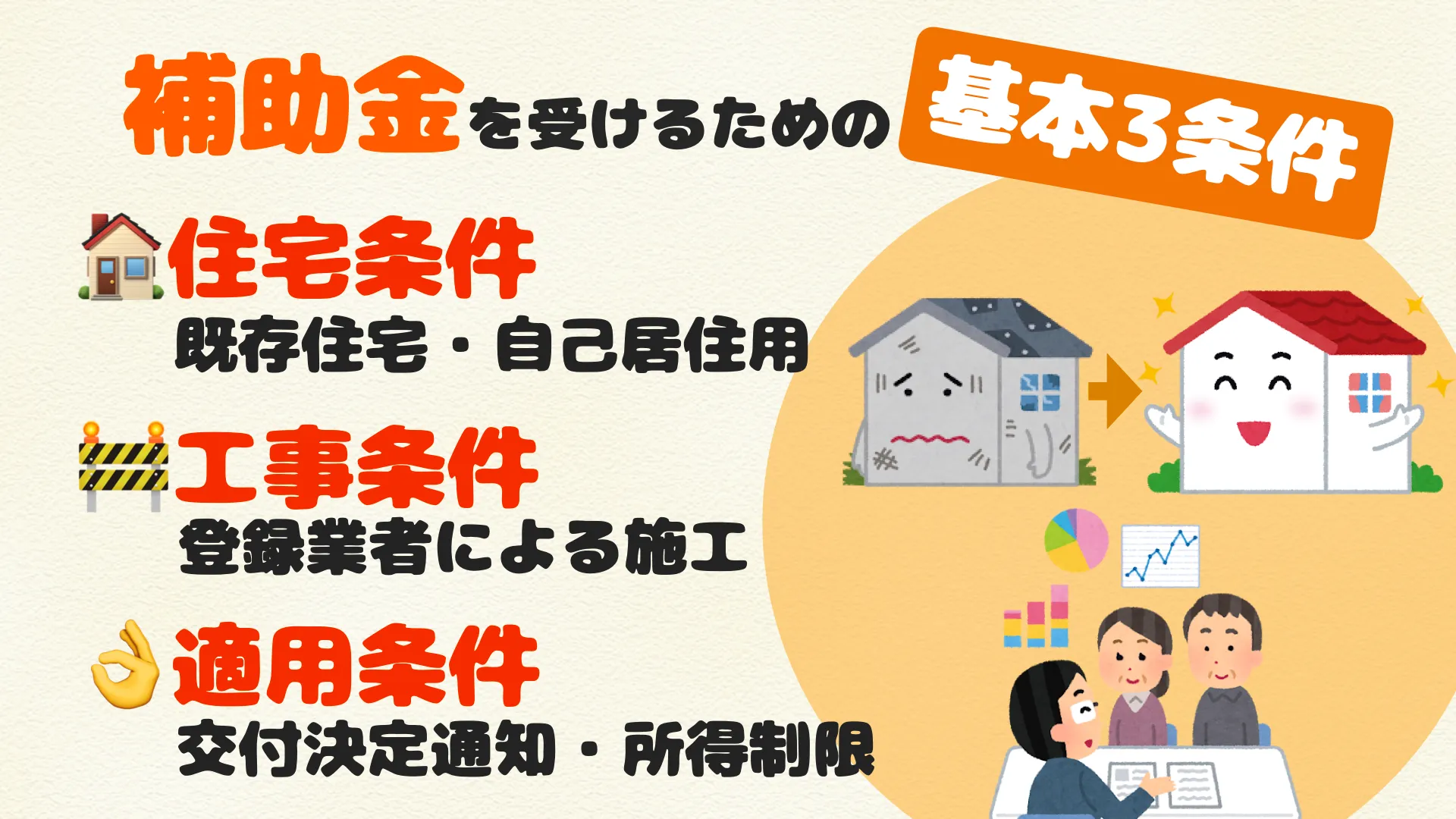

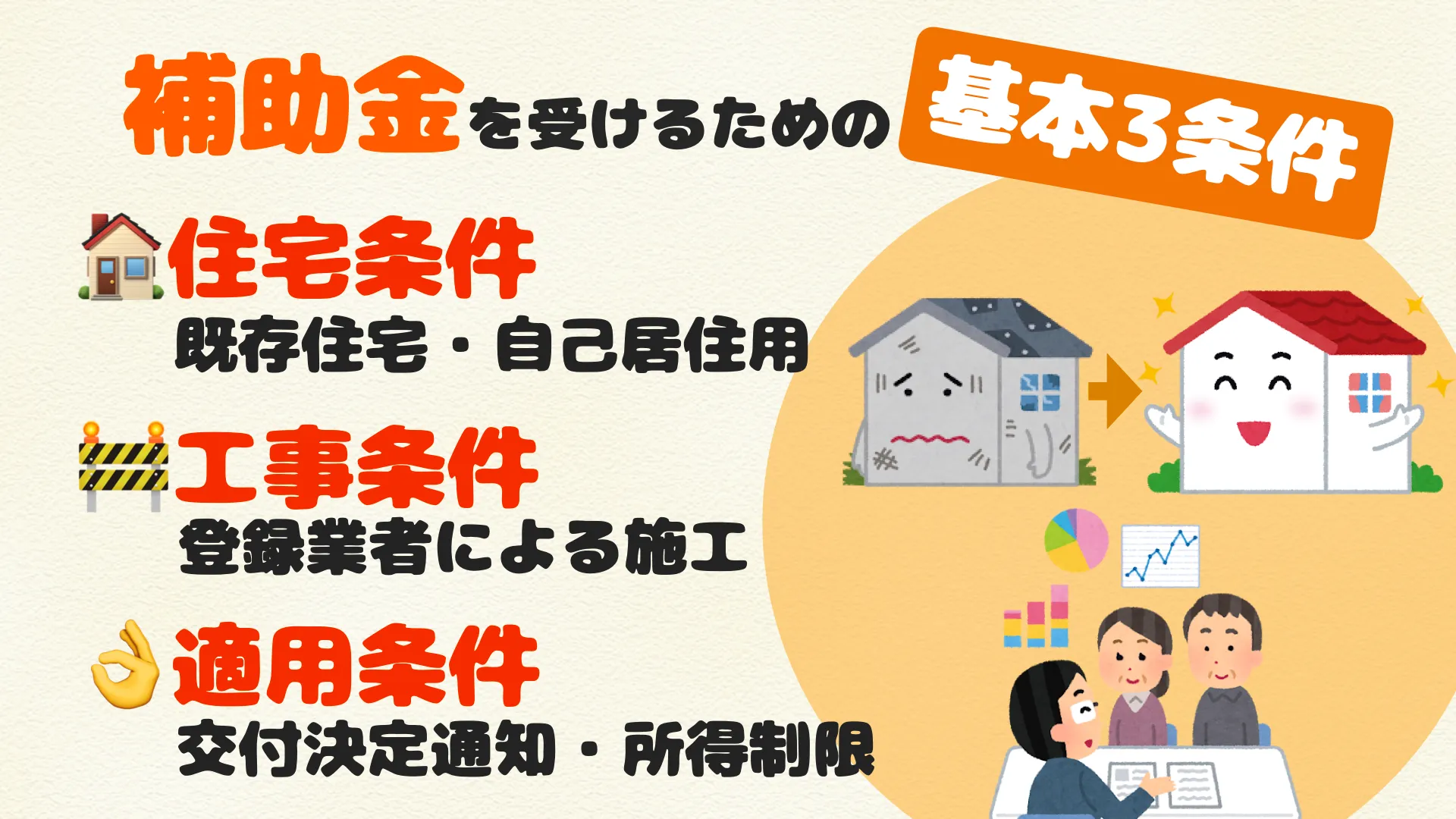

補助金を受けるための条件とは?

補助金を受け取るには、どの制度を選ぶ場合でも一定の条件を満たしていることが必要です。

ここでは、主に共通して問われる3つの観点「住宅の条件」「工事内容の条件」「その他の注意点」に分けて詳しく解説します。

住宅の条件

補助金制度には、対象となる住宅の種類や所有者に関する条件が設けられています。

たとえば、多くの制度では既存住宅(新築ではない)であることが条件となっており、新築中の建物や建て替え予定の物件には適用されないことが一般的です。

監修者:

監修者:

1級建築

施工管理

技士

亀田 融- 子育てグリーン住宅支援事業、給湯器省エネ2025事業は新築住宅も対象となります。

また、対象となるのは自己居住用の住宅であるケースが多く、賃貸物件やセカンドハウスは対象外となることがあります。

ただし、制度によっては賃貸オーナー向けの補助枠を用意しているケースもあるため、確認が必要です。

さらに、住宅の築年数や延べ床面積など、細かな基準が設けられていることもあります。

申請前に、対象住宅が要件を満たしているかどうかを、チェックリストなどで確認すると安心です。

工事内容の条件

どのような工事が補助対象になるのかは、制度ごとに明確に定められています。

窓の断熱化、壁・屋根・床への断熱材追加、玄関ドアの交換などは一般的な対象ですが、断熱性能の基準を満たす建材を使わないと、補助金の対象とならない可能性があります。

特に注意すべきは、使用する建材や設備が制度で定められた性能基準を満たしているかどうかです。

例えば、窓リフォームであれば、国が定める熱貫流率(U値)や日射熱取得率(η値)などの基準をクリアした製品である必要があります。

また、登録された事業者(=補助金制度に参加している業者)による施工が必須条件となっていることも少なくありません。

自己手配やDIY施工では対象外となってしまうため、信頼できる業者選びも重要なポイントです。

監修者:

監修者:

1級建築

施工管理

技士

亀田 融- したがって補助金を利用する場合には、工事を依頼するリフォーム会社が事業者登録を済ませているかどうかを事前に確認しておくことが大切です。

適用条件や注意点

補助金制度には、工事の進め方や申請のタイミングにも細かなルールがあります。

特に気をつけたいのは、補助金の交付決定前に着工した工事は対象外になるという点です。

事前に交付申請を行い、交付決定通知を受け取ってからでないと工事を始めてはいけないため、スケジュールには余裕を持つ必要があります。

また、一部制度には所得制限が設けられており、高所得世帯が対象外となる場合もあります。

制度の公平性を保つための措置ですが、対象外となると費用全額自己負担となってしまうため、あらかじめ確認しておくことが大切です。

最後に、補助金の予算は限られており、申請が多くなると早期終了することもあります。

毎年、特に秋〜冬にかけては申請が集中しやすいため、できるだけ早めに準備を始めるのが賢明です。

補助金申請の流れと必要書類

補助金制度を活用するには、単に工事を行うだけでは不十分です。

事前に制度ごとの申請フローを把握し、必要な書類を準備することで、スムーズに補助金を受け取ることができます。

ここでは、申請の一般的な流れと、よくある提出書類、さらにスケジュールの立て方のポイントについて解説します。

申請から受給までのステップ

補助金を申請する際には、以下のようなステップを踏むのが一般的です。

各制度によって若干の違いはありますが、基本的な流れは共通しています。

- 1.対象制度の確認・施工業者の選定

-

- まず、自分の住まいや希望する工事内容が、どの補助金制度の対象となるかを確認しましょう。

この段階で、補助金対応が可能な登録事業者に相談しておくと安心です。

- 2.工事内容の決定と見積書の取得

-

- 施工箇所や使用建材を具体的に決めたうえで、事業者から見積書を取得します。

補助金申請には、この見積書が必要になるケースがほとんどです。

- 3.事前申請(交付申請)

-

- 補助金制度では、工事前の交付申請が必須です。

これは、「この工事に対して補助金を使いたい」という意思表示を正式に行うプロセスで、申請が受理された後に「交付決定通知書」が発行されます。

監修者:

監修者:

1級建築

施工管理

技士

亀田 融- 補助金制度は工事着工後の申請を認めていないことがほとんどなので注意が必要です。

また補助金の申請は多くの場合補助事業に登録しているリフォーム事業者が事務局への申請手続きを行うので、信頼できる業者を選定することが大切です。

工事請負契約を締結する前には、必ず業者に希望する補助金制度の対応が可能かどうかの確認をしておきましょう。

- 4.工事の実施

-

- 交付決定通知を受けてから、初めて工事を着工できます。

通知前に工事を始めてしまうと、補助金の対象外となってしまうため注意が必要です。

- 5.実績報告・補助金受取申請

-

- 工事が完了したら、施工内容を証明する写真や領収書などを添えて、実績報告書を提出します。

報告書が受理されると、後日、指定口座に補助金が振り込まれます。

主な必要書類

補助金申請に必要な書類は、制度や工事内容によって若干異なりますが、代表的なものを以下に紹介します。

- 工事契約書・見積書の写し➡契約金額・工事範囲・工期などが記載された書類

- 住宅の登記簿謄本や住民票➡申請者が居住者・所有者であることの証明

- 施工前・施工後の写真➡改修前後の比較がわかるように、角度や範囲が指定されることもあります

- 性能証明書・建材のカタログ等➡使用する建材が基準を満たしていることを示す資料

- 本人確認書類(運転免許証や保険証のコピー)

これらは事業者が代行・準備してくれることもありますが、不備があると審査に時間がかかり、補助金が遅れる可能性もあるため、不足の無いように用意しておくことが重要です

申請スケジュールの考え方

補助金を受けるには、いつ申請するかが非常に重要です。

特に、年度予算に基づいて運用される制度の場合、申請数が多ければ年度途中で終了するケースも珍しくありません。

たとえば、過去の事例では、申請受付が4月に始まり、予算が9月には上限に達して終了となったこともあります。

これでは、冬に向けて断熱を強化したいと考えていた家庭が出遅れてしまう結果になります。

したがって、断熱リフォームを検討している方は、できるだけ早い段階(春〜初夏)に計画を立て、業者と相談のうえ申請を進めることが大切です。

補助金情報は、国土交通省の特設サイトや住宅関連のポータルサイトなどで随時更新されているため、定期的にチェックしましょう。

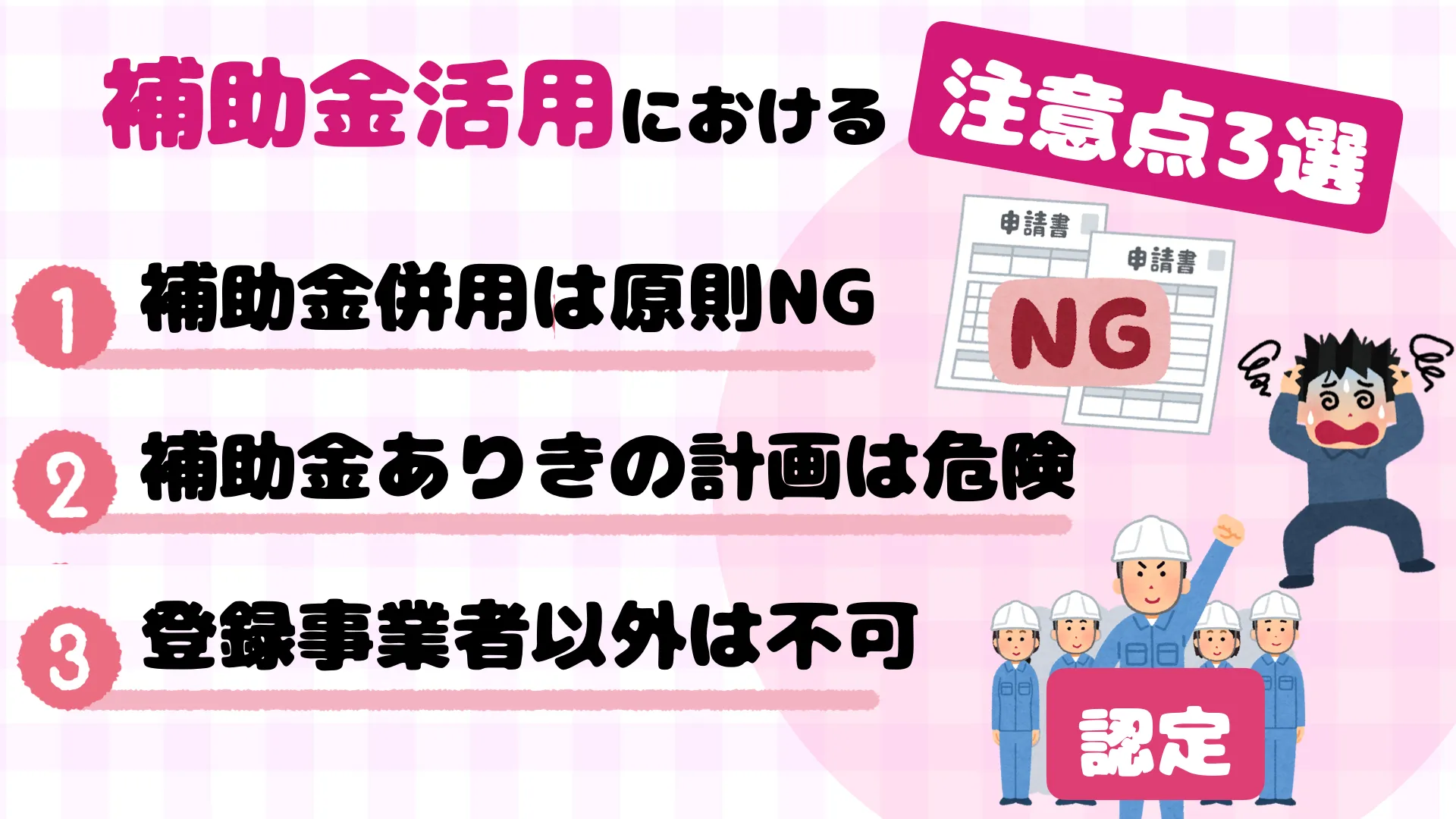

補助金活用時の注意点と進め方

補助金は非常に魅力的な制度ですが、その利用にはルールや注意点も多く、無計画に進めると思わぬトラブルになることもあります。

ここでは、補助金を有効に活用するために押さえておきたい注意点と、後悔しない進め方のコツを解説します。

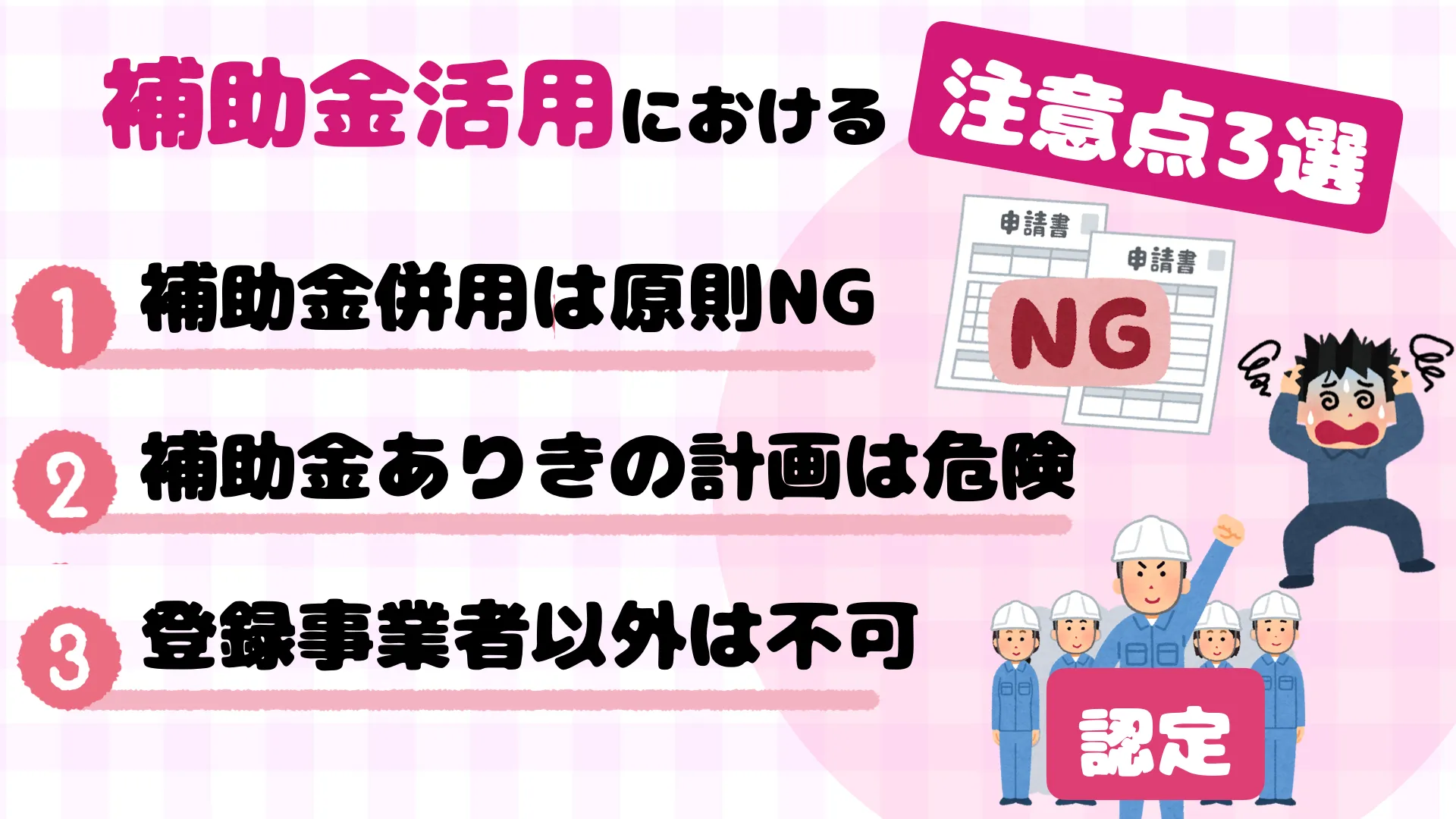

併用の可否に注意

複数の補助金制度を活用したいという方も多いかもしれませんが、制度ごとに併用の可否が定められている点に注意が必要です。

たとえば、「先進的窓リノベ事業」と「子育てグリーン支援住宅事業」は原則として同一内容の工事では併用不可とされています。

ただし、窓はA制度、床はB制度というように対象工事を明確に分けることで、一部併用が可能な場合もあります。

どちらの制度を利用するか迷った際は、補助額や対象となる工事範囲を比較し、より補助効果が高い制度を優先するのが一般的です。

また、制度ごとの申請スケジュールや必要書類も異なるため、工事全体の進行を考慮した上で判断することが大切です。

補助金頼みの計画にしない

補助金はあくまで「補助」であり、必ず受けられる保証があるわけではありません。

書類不備や予算超過、基準未達など、さまざまな理由で不採択になる可能性もあります。

したがって、リフォーム計画そのものを補助金を受給する前提で進めるのではなく、「万一受け取れなかった場合でも実行可能かどうか」という視点を持っておくことが重要です。

家計に無理のない範囲で予算を設定し、補助金は「もらえたら儲けもの」程度の気持ちで計画を立てると、結果的に安心して進められます。

信頼できる業者選びが重要

補助金制度の申請や施工は多くの場合、登録事業者でなければ行えません。

そのため、断熱リフォームの経験が豊富で、補助金制度にも精通した信頼できるリフォーム業者を選ぶことが非常に重要です。

実際に、申請サポートから書類準備、工事までを一貫して対応してくれる業者であれば、施主側の負担は大きく減り、安心して任せることができます。

選定の際には、補助金対応実績の有無や、口コミ・評価、具体的な提案内容をしっかり比較検討するとよいでしょう。

また、無料相談や現地調査を受け付けている業者も多く、気軽に問い合わせてみることが、信頼できる業者と出会う第一歩となります。

リフォーム

リフォーム リフォーム

リフォーム